カルチャー

3400

2019.4.17

ぐっすり眠って体調を整えれば、受験勉強にも集中して打ち込めるもの。

勉強がはかどり良質な睡眠にもつながる、1日の過ごし方を伝授します!

朝が来たことを脳に認識させるためには強い光が必要ですが、一般的な部屋の明るさは必要量の2~5分の1程度。これでは脳がなかなか目覚めてくれません。

だけど窓から1m以内の場所に行けば、充分な光の強さに。少し近づくだけでも随分違ってきます。

部屋にいると中央が定位置になりがちですが、朝食を窓際でとるようにすれば脳がすばやく活性化し、朝イチの勉強もはかどるはずですよ。

ハチミツ

朝は胃腸の働きが弱りがち。オススメなのがティースプーン1杯ほどのハチミツです。即座に脳の栄養へと変わるので朝の勉強にも◎!

お昼ごはんを食べたあと、しばらくすると襲ってくる急激な眠気…。

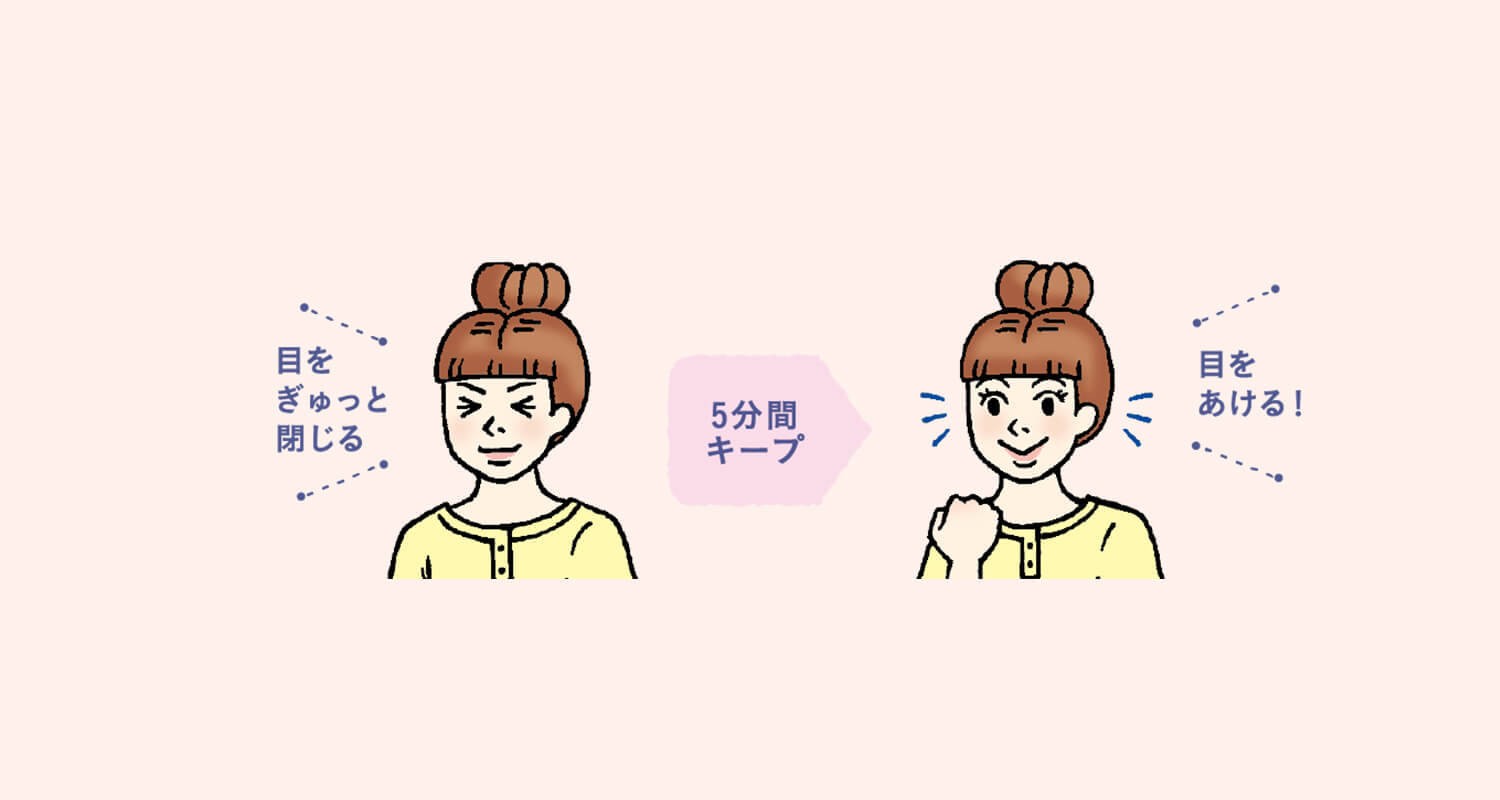

実はこれ、脳が神経の疲れをリセットさせようとして起こること。起床から8時間程度で訪れる自然なサイクルなんです。リズムを整えるためには、眠気が訪れる前に5分ほど目を閉じて休憩するのがベターです。視覚情報を遮断することで脳の休息が得られ、眠気を招く睡眠物質の蓄積を妨げるので、午後からの学習も頑張れますよ。

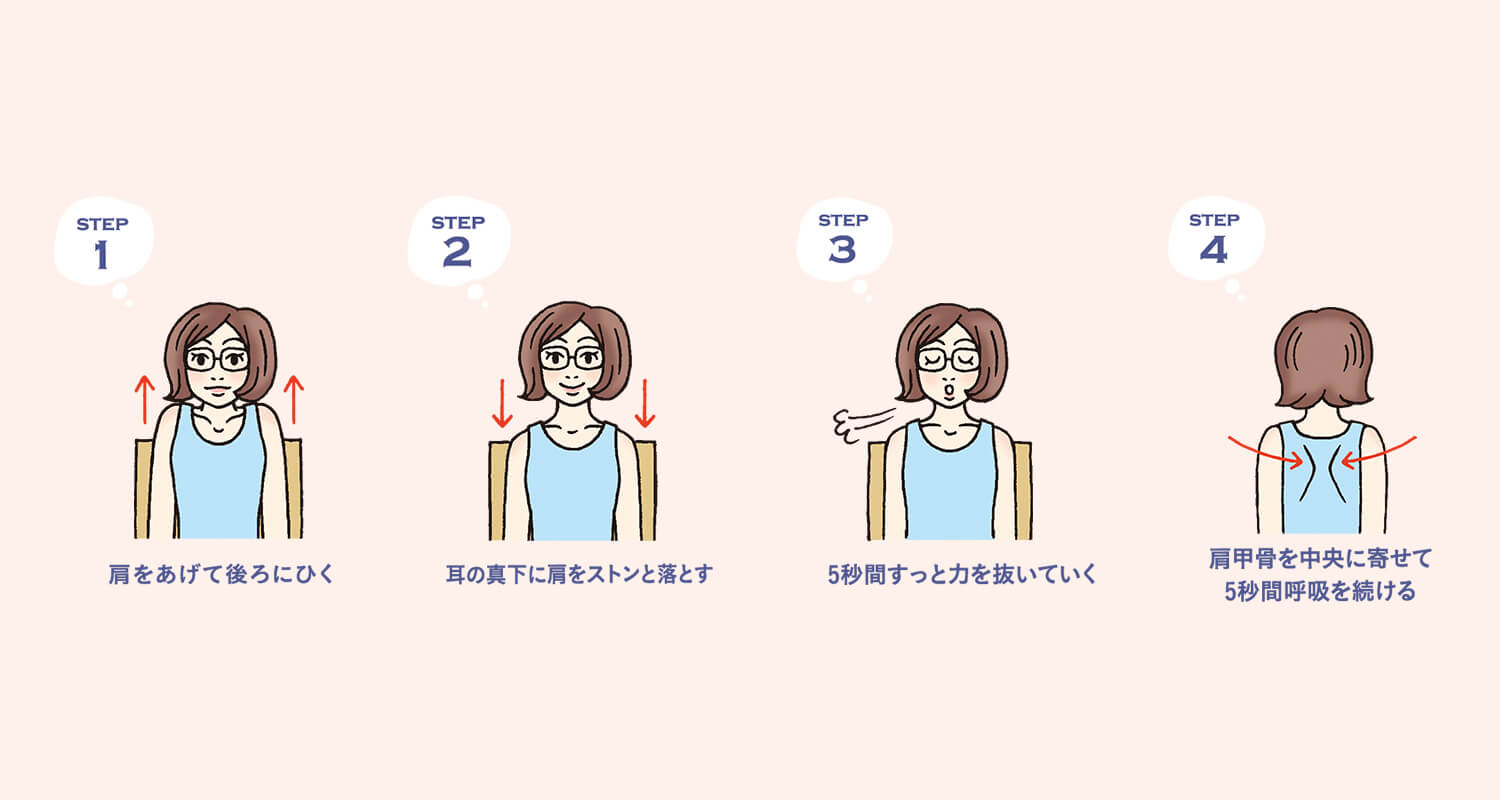

夕方の学習効率を上げるためには、しっかりと深部体温を上げることが大切。身体の熱は筋肉によってつくられるので、きちんと背筋を伸ばし、筋肉を使う座り方にしてみると良いでしょう。

ポイントは、肩甲骨を下げること、お尻の穴を締めること。

起床から約11時間後、夕方の体温を上げれば、眠り始める頃の体温が下がり、深い眠りに就きやすくなって一石二鳥。睡眠の質もグンと高まります。

夜に浴びる光は、睡眠の質に大きく影響します。関わってくるのは、光の照度と色味。色味は蛍光灯の青白い光より白熱灯の赤っぽい光のほうがリラックスできる環境に。夜はオレンジ系の光の中で過ごすのがベストです。

明るさを調整できる照明機器などを使って、眠る1時間ほど前から準備を整えることで、睡眠の質が上がるので、試してみましょう。

豆電球

睡眠に悪影響を与えない光で安らげます。

アロマキャンドル

アロマキャンドルはリラックスしたいときにもオススメ。

スポットライト

読書の際はオレンジ系のものを使いましょう。

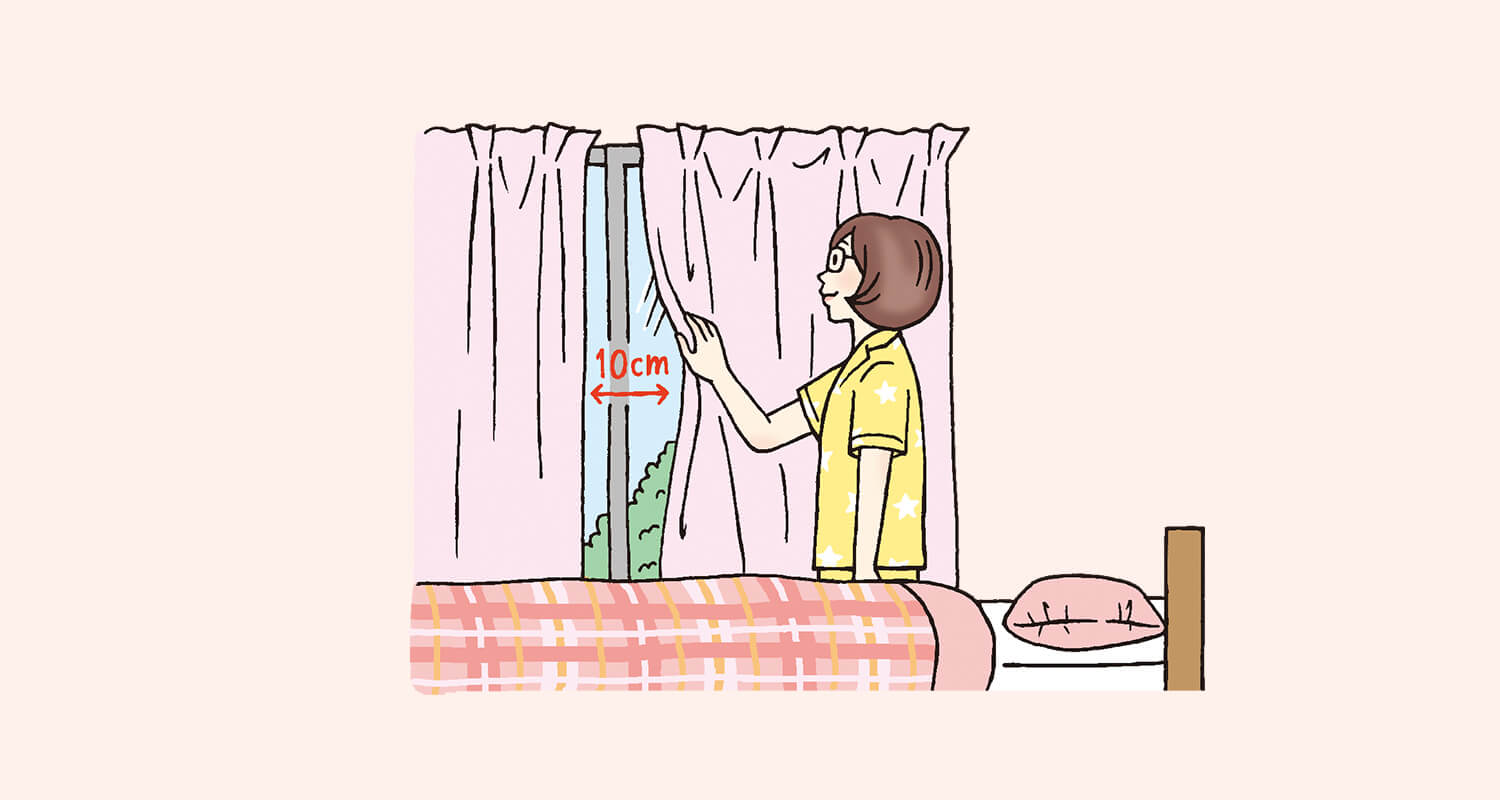

起床に向けて部屋が少しずつ明るくなっていくと、気持ちよく起きられるもの。そのためにオススメなのがレースのカーテンです。朝の日差しが自然と入り込んでくるので、快適な目覚めにつながります。

部屋にない場合は、カーテンを10cmほど開けて置けば、適度な光が差し込んできて寝起きが良くなる効果も。朝に強い光を浴びれば体内時計がリセットされ、元気よく1日のスタートを切れますよ。

代謝を促すことで、肌や髪などを美しく保つ「成長ホルモン」がより多く分泌されるゴールデンタイムは22時から深夜2時までと言われますが、これは昔のライフスタイルにおける話。

最近では眠り始めの3時間に分泌されることがわかっていて、この間の眠りが浅いと量が少なくなってしまいます。無理に眠ろうとして寝付けないのは逆効果。寝るのが少し遅くなっても勉強のキリの良いところでしっかり眠る方が良いです。

睡眠中にかくいびきは無自覚な場合がほとんどなので、かいている間も普通に眠れているかのように感じますが、実は睡眠障害の一種。

睡眠関連の呼吸障害に分類されていて、良い睡眠を妨げる大きな要因となっています。ひどくなると日中にも眠気やだるさ、集中力の低下といった、さまざまな弊害が現れてしまうことも。

いびきの症状は人それぞれですが、まずはできることから防止に努めましょう。

食べ過ぎに注意!

肥満気味になると、いびきをかきやすくなるので要注意。食べるのが早いと、脳に満腹だという信号が伝わる前に過食してしまうので、ゆっくり食べましょう。

鼻呼吸にする!

鼻呼吸で眠れるようになれば、いびきを抑えることが可能。口呼吸を防ぐ専用テープも市販されています。ただし口に直接貼るものなので、肌に弱い人はご注意を。

学校のこと、学び、先輩、就職。

シンジョの

リアルと魅力が詰まった冊子や入試ガイド

特集

18249

2019.4.18

特集

2780

2023.1.6

保護者の方にもおすすめ

1820

2023.5.10

特集

2800

2023.1.6

特集

1190

2024.3.7

特集

8708

2019.8.5