保護者の方にもおすすめ

728

2024.9.19

神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている国際教養学科のKさんにインタビューした内容を紹介します! CASE1 国際教養学科 Kさん(2回生)× 米文学史 ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は幼い頃に英会話を習っていたことがきっかけで、海外の歴史・文化に興味をもっていました。高校生のときにK-POPのグループを好きになって、韓国語の授業を受けたりしていて、とにかく海外の色々な国に行って勉強したい!という気持ちが強かったです。シンジョに入学した決め手は留学プログラムの充実具合でした。将来は海外で働くことを目指して、国際教養学科でアジアや欧米の国際情勢や歴史的な背景、語学などを勉強しています。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「米文学史」という英語英米文学科の講義です。アメリカの文学作品や映画を通して、アメリカの歴史的・文化的な背景を詳しく知ることが出来ました。所属している国際教養学科の講義で色々な国の文化や言語を学んできたので、アメリカと諸外国の違いがハッキリ感じられたのですごく充実していました。 ――アメリカとそれ以外のたくさんの国、「世界」を深く学べた訳ですね。 そうですね。講義で知ったアメリカのことは同じ学科の友達に自信をもって話せるぐらいに知識を深めることができましたし、「他の国のことももっと知りたい」と自分の意識も変わりました。世界に、そして日本にも目を向けてアンテナを張って生きることが大切だなと感じるようになり、行動も変わりました。 ――これまでよりも貪欲になった? 色々な国の文化や言語を勉強してきたんですけど、日本でいま起こっていることとか、日本の歴史的なことで知らないことがやっぱりあるんですよね。そう思ったときに「母国のことを知らないのに世界のことなんか学べる訳がない」と思って、自分から知ろうとしなきゃ!と行動が変わりましたね。今は通学時間にニュースアプリで国内外のニュースを見て、調べる習慣が身につきました。調べてもわからないことは大学に着いてから先生に質問したりしています。 ――勉強が楽しくなっている感じがすごく伝わります! 今回、私が受講した「米文学史」は所属している国際教養学科の学びと似ている部分が多くて、学びが繋がった感覚がとてもありました。 でも次は看護学科の講義とか、全然違う分野の講義を受けてみたいなと思っていて。 日本の医療を学ぶことができたら、「じゃあ海外の医療ってどうなんだろう」とまた知りたいことがどんどん増えると思うんです!それをネイティブの先生に聞いてみたり、留学先で聞いてみたり…なんか想像するだけでワクワクしてきます! ――分野に捉われず色々なことを学べると、自分の可能性が広がっていきますね!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? ハッキリとこんな仕事をしたい!というイメージはまだないんです。でも、例えば世界には貧しいといわれているような国もあるので、そのような国が豊かになるために活動してみたいなと思います。そのためには、今学んでいる日本や海外の文化、インフラや政策だけじゃなく「自分色パレット」を活用して、医療であったり福祉であったり…神戸女子大学で学べるたくさんの分野を吸収して、色んな知識の引き出しを持つ人を目指したいです! その他の自分色パレットの記事はこちら CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)CASE3 史学科×日本文学史(日本語日本文学科)

オープンキャンパス特別企画

735

2023.5.9

国際教養学科のカリキュラムの特徴でもある、キャンパスを飛び出して学ぶ『オフ・キャンパス・プログラム』を感じられる体験をご用意しています! イベント ①民族衣装を着て世界旅行を体感!?JICA海外協力隊って、聞いたことがありますか?JICA海外協力隊は日本と開発途上国の人々を結ぶ架け橋です。仕事の内容は主に海外に派遣して、途上国の国づくりに貢献することです。そして派遣期間を終えて帰国した後は、グローバル人材として活躍する人が多いですよ。このようなJICA海外協力隊は学科卒業生の就職先の1つでもあります!6月のオープンキャンパスではそのJICAから世界各国の民族衣装を用意しました!見るだけでも楽しいですが、気になる衣装は着用してみることもできるので、ぜひ在校生と記念写真を撮ってくださいね〜②世界のお菓子の展示!学科のカリキュラムの特徴の1つでもある、キャンパスを飛び出して学ぶ『オフ・キャンパス・プログラム』の研修先のお菓子を展示します。アメリカ・ドイツ・韓国・中国・台湾・タイなどのお菓子やスナックを見て、将来の留学生活をイメージしてみませんか?!

キャンパス

1167

2023.4.14

国際教養学科4回生のSさんはカナダ出身のウィリアムズ先生のゼミに所属し、海外と日本のそれぞれ目線から様々なことを学んでいます。そして卒業後の進路はなんと海外の大学院への進学を希望しています。そんなSさんが英語に興味をもつようになったきっかけやシンジョでの学び、そして気になる海外の大学院を目指すことになった経緯についてインタビューしました。 きっかけは親戚の叔父さん⁉海外のお客様を接客する姿に感動 英語が一番苦手な教科だったと話すSさん。英語に興味を持ち始めたのは、高校2年生の時だったそうです。 「叔父が働くホテルに母と一緒に行った際に、海外のお客様を接客する叔父の姿を見たんです。それまで、『オヤジギャグで笑わせてくれる面白い叔父さん』というイメージしかなかったのに、英語を流暢に話し、海外の方とコミュニケーションを取る叔父が本当に格好良くて。会話の内容は理解できませんでしたが、最後に“Thank you”とお礼を言われている姿を見て、『海外の人から頼りにされて、感謝までされるなんてすごい。自分もそうなりたい!』と思いました。」 その出来事をきっかけに大学では語学を勉強したい、留学したい、と次々に目標が定まっていったそうです。 国際教養学科4年 Sさん シンジョの国際教養学科の魅力を聞かせて! 語学を勉強したいというSさんが、シンジョの国際教養学科を選んだ決め手は何なのか聞いてみました。 「理由はいくつかあるのですが、まずは神戸という立地です。私は自然が近くにある環境で育ってきたので、あまりにも都会的な場所は好みではなくて。普段は勉強に没頭できる静かな環境で、たまには都会に遊びに行くこともできる神戸に魅力を感じました。 そして、同じ高校の先輩がシンジョに進学していて、色々と話を聞く機会をいただけたことも大きな後押しになりました。その時に、先生から手厚く指導してもらえる環境や、図書館、資格支援だけではなく、食堂やマーベル(学内にあるベーカリーカフェ)などのあらゆるサポートが満足いくものだったと聞いて、自分が入学してみて本当に同じように思っています。 国際教養学科を選んだ理由は、留学先を複数の候補から選択できること、観光英語が学べることと、海外の情勢や異国の文化にも興味があった私にぴったりだと思ったからです。」 シンジョの国際教養学科のPOINT!観光業界を目指す学生のための実践的な学びはもちろん、国際社会で通用する語学力に加え、多様な価値観を身につけることができます。世界と日本の関係性や国際情勢、民族や宗教による文化の違いが学べるので、視野が広がり、グローバルな知識を身につけることが出来ます。 先生との出会いと適切なアドバイスで、進むべき方向性が具体化!転機はゼミの授業 3回生でゼミ選択のタイミングになったときに、Sさんはもっと世界の文化を知りたい、英語力も高めたいと考え、ウィリアムズ先生のゼミを選択しました。ウィリアムズ先生のゼミでは、主にアイデンティティやジェンダーについて学ぶことができ、授業時間内は英語を使用するという特色があります。英語での授業についていけるかな…という不安もあったようですが、ウィリアムズ先生の優しく明るい人柄もあり、チャレンジしてみることに。そして、ゼミでの授業を経験していく中で『日本と海外の考え方の違い』に衝撃を受けたといいます。 ゼミの様子 取材中もほぼ英語で授業が行われていました。 「私が当たり前だと感じていたことが海外の人にとっては違和感があることを知り、私が今まで学んできた文化や慣習、常識などは世界の一部分にしか過ぎないことがわかりました。国や環境による考えの違いを知ったことで、国籍を問わずもっとたくさんの人の話を聞いて『世界中の文化を知り、人を知りたい』と思うようになりました。そのためには大学での勉強もとても興味深く面白いのですが、海外の大学院に進むことで国際的な大きいフィールドで『研究』することができる、と先生が教えてくれました。 それからは、先生が一緒に留学先を探してくれて…私が好きな自然が豊かな地域で、留学生の受け入れ制度が充実しているニュージーランドの大学院をオススメしていただきました。」 Sさんはウィリアムズ先生のサポートもあり、ニュージーランドにある大学院の中で2校まで絞れているということや、今後を見据えて努力していることを嬉しそうに話してくれました。 「先生からは、1~100の単語を覚えて次に100~200を覚えるより、1~1000を毎日流し見することを繰り返す方が身につくと教わり、実践しています。先生ともっと英語で会話したいという気持ちから、英語で日記をつけたり、自分なりに楽しみながら学ぶ工夫をして、TOEIC800点以上を目指して勉強中です。シンジョでウィリアムズ先生に出会えたことは私の財産です。」 ニュージーランドの大学院へ進学が決まれば、スタートは7月だそう。来年3月にシンジョを卒業した後、現地で入学時期を待ちながら語学力を高める予定だと、近い未来への期待に目を輝かせながら話してくれました。

キャンパス

1076

2023.4.13

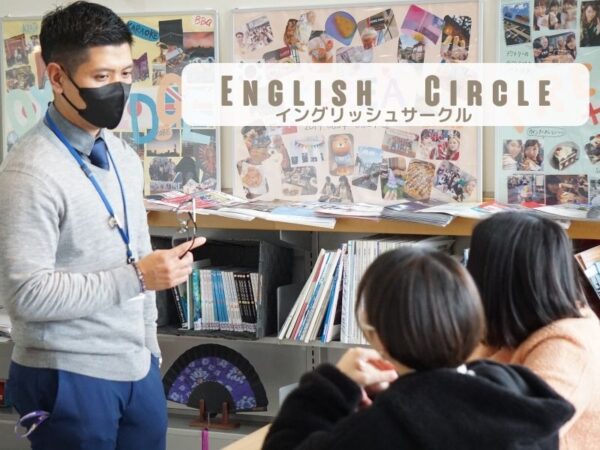

ある日の夕方教室の前を通り過ぎると、何やらスラスラと英会話を楽しむ声が!何が始まるの?と近くにいた学生に尋ねると、ちょうど今から、英語をもっと学びたい・スキルアップさせたいというメンバーが集まった『English Circle』が懇親会(学生たちはパーティーと呼んでいます)をするというのです。それはとっても楽しそう!少しだけお話を聞かせてください!! パーティーの参加者が続々と集まっています。 まずは英語で自己紹介。パーティーで聞こえてくる会話も英語ばかり! ――お楽しみのところ失礼します!今日は何の集まりなんでしょうか? Aさん「私達は全員、英語が大好きという共通点で集まっている団体です。最初は5人ほどの少人数でしたが、どんどん増えて今では20人以上になり『English Circle』としてクラブを設立することになったんです! ――『English Circle』の集まりなんですね。活動内容とその魅力を教えてください! Bさん「普段は週に1度お昼休みに国際交流センターで集まって、英語英米文学科のジョン・パトリック・ファハード先生を中心に、テーマに沿って英語で会話をしています。好きな映画は?好きな芸能人は?最近の嬉しかったことは?など2人1組で雑談をする感じです。今日はもっと交流を深めようと、パーティーを開催しました!」 Cさん「1番の魅力は教えてくださる先生がネイティブの先生なので、生きた英語が聞けるところです。分からない時は先生が日本語でサポートしてくれます。自分のタイミングでいつでも自由に参加出来るのも良いです!」 English Circleの活動の様子 お話を聞いているうちにパーティーが始まり、1人ずつ英語で自己紹介が始まりました!――みんなの前で英語を話していてすごかったです!緊張はしなかった? Dさん「今日のパーティーは初対面の人もいたので緊張しましたが、英語で話せるようになりたいという気持ちの方が強いです。『English Circle』に参加するまで、学生同士で英語を使う機会はほとんどありませんでしたが、今では週に一度はこの集まりで英語を話す習慣がついて、英語で会話すると楽しいと思えるようになってきました。」 お菓子を囲んで順番に自己紹介!もちろん先生も自己紹介しています ――今日のパーティーでも、ほとんど英語で会話していますね。 Eさん「もっとたくさん喋って、英語がペラペラになりたいからです!真剣に語学力をアップさせたい学生だけが集まっているので、みんな積極的に英語を使っています!」 英語での会話にも笑顔がこぼれます。楽しそう! 「ビンゴ大会の景品などもみんなで準備しました。もちろん、パーティーを準備する時の会話も英語ですよ。」と先生 English Circleの仕掛人、ファハード先生が教えてくれた英語上達の秘訣 ――このパーティーは先生が提案されたそうですね。 「英語を学びたいと思って『English Circle』に集まってきてくれる学生も多くなったので、普段と違った形で学生が喜ぶことがしたいと思って提案しました。英語で交流できる良い機会にもなるし、みんなも準備に協力してくれました。」 ――どうすれば、英語が話せるようになりますか? 「日本では、間違いを恐れて英語を使わない学生が多いです。話せるようになりたいのなら、どんどん人前で話すことが大事です。私は日本語が得意ではありませんが、間違っても少しも気にしません。使わなければ上達しないし、覚えられないからです。出来るだけたくさん英語を使ってほしいです。使い始めると度胸がつくし、会話が楽しくなりますよ。」 先生とはもちろん、学生同士でも英語での会話を楽しんでいます。 ――リスニングが得意になる秘訣を教えてください! 「繰り返し、同じ内容を聞くと良いですよ。重要なのは何を聞くかです。例えば、ゲームが好きだったら関連した英会話を聞くとか。好きなジャンルだと会話がしやすいし盛り上がります。今は誰でもスマホを持っていますよね。YouTubeで英会話の動画を無料で見ることが出来るし、ポッドキャストで英語のコンテンツを探して気に入った内容を繰り返し聞くことも出来ます。私はこの方法で日本語を学びました。毎日1時間!のように時間を決めて、必ず実行し続けることが大切です。最初はわからなくても少しずつ分かるようになって、段々自信が出てきます。」 ――シンジョでは、「先生との距離感が近く、しっかり教えてもらうことができる!」と聞きますが、ネイティブの先生とこんなにもしっかりと交流できることは本当に貴重だと感じました。 『English Circle』のみなさんから勉強に励んでいる高校生に向けて応援メッセージ! Fさん「大学生になった自分が、同世代で集まって英語でパーティーをするなんて思ってもみなかったです。(笑) でも、こんなに楽しく英語を学べる仲間ができたのは、シンジョに入学したから出来た経験です。受験勉強で大変な時期もあると思いますが、それを乗り越えれば今日の私達のように楽しく学べる機会がたくさん待っているので頑張ってくださいね!」 ――取材中も絶えず英語が飛び交っていましたが、言葉に詰まったりすることがあると、先生や上級生が助け舟を出しているシーンも多く見られました。先生がお話してくれたように『English Circle』はわからないことを恥ずかしがるのではなく積極的に英語を話そうとする学生の集まりでした。目標に向けて積極的に、そして楽しみながら学生生活を満喫している素敵な『English Circle』のみなさんの活躍を楽しみにしています!!

教職支援

672

2023.1.6

英語力を高めようと国際教養学科に入学し、将来の道を模索していたTさん。3回生の教育実習で子どもたちの姿に感動し、教師という目標を見出すことができました。教員採用試験に向けては周囲よりやや遅れてのスタート。不安もありましたが教職支援センターの職員や先生が親身に支えてくれたおかげで、自信をもって試験や面接に挑むことができたそうです。 教師を目指すきっかけは、子どもたちとの出会い ――公立中学校英語教諭の内定獲得、おめでとうございます!国際教養学科に所属されていますが、入学当初から教員を目指していたんですか? いえ、実は教員を目指すようになったのは、シンジョに入学してからなんです。国際教養学科を選択したのは、「英語を話せたら格好良いだろうな」という憧れからでした。入学当初は将来の目標が定まっておらず、漠然と英語を使う仕事ができたらと思っていました。親の勧めもあって教職課程を履修することにしたのですが、もともと子どもと関わることに苦手意識があったので、自分に教員は向いてないだろうなと思い込んでいたんです。 ――意識が変わって、教職を目指すようになったきっかけを教えてください。 3回生の11月頃に英語科指導法の先生から勧められて、神戸市の中学校で授業の支援や補助などを行う「スクールサポーター」に参加したんです。そこで初めて子どもたちと深く関わることになったのですが、活動を始めてみると勉強にも部活動にも一生懸命に取り組む中学生の姿に感動しました。みんなとても生き生きしていて、いつしか彼らの虜になっていたんです。その後の教育実習でも子どもたちの温かさに触れ、ますます教員という仕事の素晴らしさを感じるようになりました。こうした出会いが大きなきっかけになって、私の目標は先生一本になったんです。 不安に寄り添い、背中を押してくれた教職支援センター ――教員になることを決意した後は、どのように準備を進めていったんですか? 本格的に準備をスタートしたのは3回生の3月頃でした。周囲の同学年の学生たちは教員採用試験の対策を既に進めているタイミングでしたね。まずは「教職支援センター」でスタッフの方にどういう対策をして、どんな勉強をするべきかを相談して、アドバイスをいただきました。国際教養学科の先生方には語学学習のサポートや進路相談にのっていただきました。 ――具体的にどんな試験対策を実践してきたか教えてください。 最初に取り組んだのは一次試験を突破するための筆記試験対策でした。国・数・英・理・社や時事問題をはじめとした一般教養、教育原理・心理・法規等の教職教養、そして私の専門教科である英語の対策をしました。特に英語は専門教科だからこそ幅広く深い知識が必要だったので、高校時代の文法書や辞書を必ず横に置きながら過去問を解いていました。二次試験の面接・模擬授業対策にも力を入れ、教職支援センターの先生方にはたくさん練習に付き合っていただきました。 ――時間が限られたなかでは苦労もあったと思います。どう乗り越えましたか? 苦戦したのは自己分析でした。自分の強みや個性がわからず、「私の良いところってあるんだろうか…」と悩んでいました。自身を客観的に見つめ直すため部活動やボランティア活動、プライベートの記録を見返したり、先生や友人に相談したり。その結果、自分の良さを少しずつ見つけていくことができました。さらに私は面接もすごく苦手で、普段の力が出せずにつらい思いをした経験があったんです。そんな不安や悩みを教職支援センターの方に打ち明けると、「じゃこうしてみよう」とか「こうしてみるといいんじゃない?」と一緒に対策を考えてくださって。いつでも相談できる心強い存在がいたことが安心感につながり、面接への苦手意識もやわらいでいきました。 ――試験対策をするなかで、成長を感じた部分はありましたか? 最も成長したところは、自分に自信をもてるようになったことです。試験勉強や試験の本番では、嫌でも自分と向き合わなければなりませんでした。周囲と比較して「自分はダメだ」「教員に向いてないかもしれない」と落ち込んだり、自身の力不足に歯がゆい思いをしたりしたこともありました。でも、その悔しさをバネに「じゃあ私は人一倍、努力をしよう!」と気持ちと行動を切り替えていったんです。その努力の成果が少しずつ実感に変わったことで「自分はできる」という自信が生まれ、面接などでも自らの強みを自分らしく表現できるようになりました。 ――教職専門の「教職支援センター」があって良かったと感じたところは? 教職支援センターの先生方は、学校現場の経験が豊富なので、各自治体が求めるスキルや人材などの傾向を把握されています。その上で、個々の目標に応じたアドバイスや指導をしていただけるので、効率的に試験対策を進めることができました。また、悩みや不安の相談にも応えてくださるので、教員を目指す上で大きな支えになりました。シンジョの最大の魅力は学生と先生との距離が近いことです! 学生一人ひとりを大切にしてくださる先生ばかりで、悩んだときや落ち込んだときだけではなく、うれしいときも私たちの話を親身に受け止め、共感してくださいます。私は親元を離れて大学生活を送っているのですが、いつも家族が身近にいるような安心感と心強さを感じています。 教職支援センターの多彩なプログラム 教職支援センターでは1回生の早期から、教職課程履修説明会や教採(教員採用試験)対策講座などを実施。4年間を通して定期的なガイダンスやイベントなどを展開し、充実したプログラムで在学中の教職に係わる事項を全面的にサポートしています。 詳しくはコチラ! 生徒の自信を引き出し、みんなを主役にできる先生に ――春からの教員生活に備えて意識的に取り組んでいることはありますか? 英語力をより高めるために、TOEFLのスコアアップと英語検定1級の合格を目指して勉強しています。大学で学んだことを授業づくりに活かすために、学生のうちにボランティア活動や海外旅行なども数多く経験したいと考えています。 ――将来はどんな先生を目指し、どのような人になりたいですか? 子どもたちに自信を与えられる先生になりたいですね。教育実習で授業をする前に「私は英語が好きだけど、授業中に当てないで」と言ってきた生徒がいました。その姿が自信のなかった過去の自分と重なり、「すべての生徒に自信を与えられる先生になりたい」と思うようになりました。私が教壇に立つときは、生徒の間違いを責めず、一緒に楽しみながら学び、教室にいる全員を主役にできるような先生でありたいです。そして、人生においても常に謙虚で学び続ける姿勢を保ち、倒れても何度でも立ち上がって前進していけるたくましさを身につけたいですね。 2022年11月取材 ※取材時4回生

特集

591

2023.1.6

高校生のときにブラジルに1年間留学し、コーヒーが大好きになったという国際教養学科のTさん。学科では語学に加え国際社会へ視野を広げ、好きなことや目の前の課題をとことん突き詰め続けた結果、コーヒー業界での内定を獲得しました。充実感を得た4年間の学びについてお話を伺いました。 目の前の目標に向けて努力して得た成果が、次のチャレンジのモチベーションに ――国際教養学科に進学を決めた経緯について教えてください。 中高生のときから英語が得意で、高校生のときにはブラジルに1年間留学するなど語学を積極的に学んできました。大学ではもっと進んだ形で英語を学びたいと思い、語学だけでなく国際的な教養を専門的に学べるシンジョの国際教養学科に興味を持ちました。実際にオープンキャンパスに参加し、留学が必須であることやアジアの言語を専門科目として学べるところにも魅力を感じましたね。 ――英語以外の言語にも興味はありましたか? はい。ブラジル留学の際に台湾人の友人ができたので、以前から中国語を学びたいと思っていました。国際教養学科の1、2回生では必須科目に「アジアの言語」があったので、そこで中国語を学ぶことにしたんです。アットホームな雰囲気のなか、クラスメイトと中国名で呼び合ったり、中国語で挨拶をしたり。授業は週2回でしたが、毎回、帰宅後はすぐに課題に取り組み、熱心に予習復習を行った結果、期末考査では満点を取ることができました。自分が頑張った証を残したいと思い、中国語検定にも挑戦しました。クラスメイトより上の級にチャレンジし、無事合格。自分の性格的に結果を出すことが次のモチベーションにつながるので、在学中は中国語だけでなくハングル検定やExcelの検定など、可能な限り幅広い語学や資格にチャレンジしました。 ――必須である留学プログラムでもアジアへの留学を選んだそうですね。 2回生の必須である長期留学プログラムでは、台湾への留学を希望しました。留学プログラムは留学先の定員に対して希望者が多ければ試験と面接による選考があるのですが、無事に合格することができました。本当は1年間の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大によって2ヶ月弱で帰国を余儀なくされました。残念でしたが、少しの期間でも留学ができて良かったです。 ――台湾への留学経験を通じて、どのような学びがありましたか? 異なる価値観や文化をもつ人々が共生することの難しさを感じました。2回生で「多文化共生論」という授業があるのですが、自分が当たり前と思っていたことが他人にとっては当たり前ではなく、それぞれの環境や価値観によって共生は難しいと学びました。そうした座学での学びが、留学によって目の前の現実とリンクし、輪郭をもって自分の課題として入ってくるような体験でした。同時に、海外文化だけが異文化ではなく、同じ日本においても隣人と自分の生活や価値観は違うので、それも多文化の共生と捉えることができると感じました。 ――“共生”は現在の国際社会では重要なキーワードですね。 そうですね。例えば、私は1回生のときに「ジェンダー論」を受講したのですが、男女共同参画も共生のひとつの考え方と捉えています。学外研修では兵庫県立男女共同参画センターの講義を受けたのですが、ジェンダーに関して自分なりの意見をもつことは大切だと思いました。ジェンダーに関する法律や女性史、古くからの価値観から現代の価値観への変遷などについて学べたことは、これから国際社会を生きていく女性として有意義だったと思います。 グローバルに活躍できる人材を育成する国際教養学科について 語学力だけでなく、幅広い国際教養と世界に通じる対話力、情報処理能力を身につけ、さまざまな国際分野でリーダーシップを発揮できる女性・世界の平和と地球環境の未来のために協働する女性を育みます。 詳しくはこちら 在学中のすべての経験が未来につながっていると感じる ――就職活動をスタートさせる際、どのようなキャリアプランを考えられましたか? 総合職での就職活動が自然な選択でした。ジェンダー論の授業などを通じて、女性のキャリアについて考える機会をもてたことが影響しているのかもしれません。自分の女性としての人生観が少しずつ形成されていったように思います。また、自分の趣味であるコーヒーと大学での国際的な学びがリンクしたこともあり、コーヒーに関係する業界での就職活動を決めました。在学中には、コーヒーの知識を深めたいと思い、コーヒーソムリエの資格を個人的に取得しました。卒業論文でもコーヒーの2050年問題を取り扱うことに決めました。目の前のことに精力的に取り組むことで、大学での専門的な学びと自分の好きなことが自然とつながっていきました。 ――コーヒーの2050年問題とはどういうものですか? 地球温暖化による気候変動によってコーヒー栽培に適した土地が減少し、2050年には現在のような生産活動を維持できなくなる可能性があるというものです。また、現在のコーヒー栽培には子どもたちの労働搾取の問題もあり、フェアトレードに取り組む流れもあります。卒業論文の執筆にあたり、フェアトレードに取り組む企業に取材をしたり、インターネットを活用した調査を行ったりしたのですが、その経験を活かして就職希望先をコーヒー豆の卸問屋かコーヒーショップを展開する企業に絞っていきました。 ――内定先に就職を希望したのはどのような点に魅力を感じたからですか? コーヒーに関わる業界で仕事をしたいと思い、卸会社とショップのどちらが自分に向いているかを考えていたとき、アルバイト先であるアパレルショップでの接客に楽しさややりがいを感じていることに気づきました。毎月行われる店舗の表彰制度で表彰されたことで、自分の接客は社会で認めてもらえるのではという自信もありました。それからはコーヒーショップを展開する会社の説明会に参加し、「カフェ・ヴェローチェ」や「カフェ・ド・クリエ」など個性豊かなコーヒーショップのブランドを展開するC‐United株式会社への就職を決めました。近い将来、海外出店の予定があると聞き、第1号店の店長になれるよう頑張りたいと希望しました。 ――これまでの経歴や語学力を存分に活かせそうですね。頑張ってください! ありがとうございます。以前、社長のお話を聞く機会があり、その際、海外進出の第1号店は台湾など日本から近いアジアの国から考えていると話されていました。台湾やコーヒーといった、自分がこれまで一生懸命取り組んできたことと一致して、運命の出会いのようでした。これまでの経験をしっかりとアピールした結果、4回生になる前の3月早々に内定をいただくことができ、とても嬉しかったですね。 ――好きなものを突き詰めていった先に、将来の展望が見えていった感じですね。 どうせなら自分の好きなことを仕事にしたいとずっと思っていました。就職活動をスタートさせた頃には化粧品会社の説明会などにも参加したのですが、やはりコーヒーが好きだと改めて思って。就職活動や大学での学びを進めるうちに展望が開けていった感じです。これからシンジョを受験する皆さんも、今興味のあることに突き進んでいけば、必ず未来は見えてくると思います。 2022年10月取材 ※取材時4回生

特集

828

2023.1.6

シンジョの留学プログラムを活用して、在学中に2度の留学を経験したAさん。入学後は、コロナ禍で思うような活動ができない時期もありましたが、自分と向き合い続けた時間は無駄ではなかったと振り返ります。留学で得た経験と目指す将来についてお話を伺いました。 大好きな海外ドラマの世界を見てみたい! 周囲より1年早く留学を決行 ――在学中に2度の留学を経験されたということですが、昔から海外への憧れがあったんでしょうか? 幼少期から海外の女の子が出てくる作品が好きで、CS放送でホームドラマやアニメをずっと観ていました。その影響で、自然と作品で描かれるライフスタイルや風景などに興味や憧れをもつようになったんです。 ――では、昔から英語が得意だった? 小さいころはほとんど吹き替え版を見ていたので、本格的に英語と向き合ったのは中学生になってからでした。でも、好きだから勉強もはかどったし、周囲と比べてもわりとできるほうだったので、どんどん好きになっていきましたね。高校で進路を考える頃には、「実際に海外に行ってみたい。留学したい」という気持ちが強くなっていました。 ――シンジョを選んだのも留学が決め手ですか? 受験のときには、関西圏で留学が必修の学部学科があって、留学プログラムが豊富なところを中心に志望校を探していました。シンジョは2回生で留学が必修になっていて、留学先がいろいろと選べるところにも魅力を感じました。 シンジョの留学プログラム 海外の11大学と提携を結ぶシンジョでは、語学はもちろん、現地の学生と交流を深めたり英語を用いて専門性を深めたりなど、行先・内容ともに充実の留学プログラムを実施。また、国際交流・オンラインプログラムなど、国内にいながら多様な国の文化や言語を学ぶことができます。 詳しくはコチラ! ――入学後、すぐに1回目の留学に行かれましたね。 必修は2回生でしたが、「早く留学したい!」という気持ちが強くて。両親と相談して1回生の夏休みに1度目の留学に行かせてもらいました。結果的に2回生では新型コロナウイルスの感染拡大の影響で留学プログラムが全面中止になってしまって。1回生のうちに「やりたい!」と思ったことを実現できて良かったです。 ――1回生のイギリス留学では、どのような経験をされましたか? 1回生の8月に3週間イギリスのケント大学へ留学しました。イギリス郊外のカンタベリーという街があるんですが、そこで3週間、生活や観光をしながら英語研修を受けました。まずは英会話に慣れるところから始めて、その後にイギリス文学や歴史を学んでいく…といった徐々に学びを深めていくカリキュラムでした。シェイクスピア劇も観ましたよ。でも物語は難しいし、全然聞きとれないし、野外劇場だったのでかなり暑かった記憶があります(笑)。雰囲気は十分に味わえたので、良い経験だったと思います。 ――留学先で不安やさみしさはなかったですか? 私が参加したプログラムは国際教養学科以外の家政学科や史学科、看護学科の学生も参加していました。周りには日本の他の大学の学生もいましたし、シンジョの学生だけでもそれなりの人数がいたので、留学先での不安は全くありませんでしたね。担当の先生も優しくて、語学以外にもいろいろと良い経験はできたのですが、クラスでも寮でもシンジョの学生とずっと一緒にいられたので、その環境に甘えてしまって…。現地の学生ともっと交流しておけば良かったと後悔が残りました。そこで帰国後は「自分は厳しい環境でないと成長できない」と反省して、すぐマンツーマンの英会話教室に通って英語力を磨くようになりました。今も週に1、2回、通っています。 ――2回生になるとコロナ禍の影響で留学できなくなってしまいました。そのときはどのような思いだったんですか? そうですね。2回生で必須の留学が中止になり、残念な気持ちは強くありましたけど、周りのみんなも状況は一緒ですよね。留学に行けないのは自分だけではないし、ある意味「仕方がない」と気持ちを切り替えることにしました。「とにかく今は、できることをやるしかない」と思い、パソコンの資格や旅行関係の資格取得を目指して勉強を始めるなど、将来のための行動をするように心がけていました。その後、ようやく4回生で留学が再開されると聞いたときは本当に嬉しくて、すぐに申し込みを決めました。 ――1度目の留学とはどんなところが違いましたか? 2度目の留学先はハワイ大学で、4回生の7、8月で4週間滞在しました。オーラルコミュニケーションの面接があって、レベル別にクラス分けされるのですが、最上級のクラスに入ることができました。1度目の留学後、自分を追い込んで勉強した甲斐があったと思って嬉しかったのですが、今度は授業のレベルが高くてついていくのに必死でした。また、周囲は知らない人ばかりでしたし、年長でリーダーという立場を任されていたこともあって、積極的に現地の方とコミュニケーションを取るようにしていました。1度目では自分が積極的になれていなかったという反省があったので、2度目の留学では後悔のないよう、積極的に動くようにしました。 ――現地の学生と仲良くなるきっかけはどのようにつくりましたか? 最初は授業のプログラムで交流の機会を設けていただきました。少し話したら現地の学生に「Instagramを交換しよう」と言ってもらって。私は日本にいるときでもSNS交換はわりと気軽にできるタイプなので、そこから距離を縮めていきました。SNS交換をして、何度か大学構内で話して、今度遊びに行こう!――みたいな感じで。そうやって仲良くなった現地の学生が、今度は自分の友だちを紹介してくれて、どんどん交流が広がっていきました。帰国後も、私の投稿に反応を返してくれるなど、今でもつながれているのが嬉しいですね。 ――2度目の留学で自分の成長を実感したのはどんなときでしたか? 1番は積極的になれたことですね。現地の友だちがたくさんできたのは、すごく大きな経験になりました。あとは留学の最後にプレゼンテーションをしたのですが、発表のときのフォーマルな英語と、休憩時間での学生同士のカジュアルな英語を使い分けられているのが素晴らしい、と先生から褒めてもらえて自信がつきました。 コロナ禍だった時期も含め、大学生活のすべてが未来につながっている ――海外志向の学生にとって、シンジョの魅力はどういうところですか? 学部学科に関係なく「留学したい!」という強い意志さえあれば、誰でも留学プログラムに参加できるところが魅力だと思います。実際、イギリスでもハワイでも他学科の学生が多く参加していました。国際教養学科に関して言えば、海外経験の豊富な先生から語学はもちろん、その国の文化や風習など多くを教えていただけるのも魅力です。少人数のクラスなので先生との距離が近く、質問もしやすいですね。ゼミはさらに人数も少なくなるので、アットホームな雰囲気です。友人や先生、みんなが仲良しで、楽しく勉強ができる環境が私はすごく好きです。 ――大学では多くの経験をされましたが、卒業後はどのような道に進まれるんですか? もともと旅行が好きで、国内外のいろいろな地域・人に携わる旅行関係の仕事に就きたいと思っていました。3回生のときには旅行に関する国家資格を取得したんですが、当時はコロナ禍の影響が大きく、旅行業界の先行きに不安も感じていました。そこで、ITに関する基礎的知識を証明する国家資格、ITパスポートの資格取得に向けての勉強も始めたんです。就職活動では、夢だった旅行業界に進もうか迷いましたが、まだ回復の見通しが立ちづらい状況だったことと、IT業界での経験は旅行業界に再チャレンジしたいと思った際にも役立つだろうと考え、SE(システムエンジニア)として働くことを決めました。 ――将来のために、現在取り組んでいることはありますか? まずはSEとしてスキルを身につけて、いずれは旅行サイトの運営など観光業に携われるようになりたいです。夢へのスムーズな一歩を踏み出すためにも、卒業までにITパスポートの資格を取得し、TOEIC®では800点を取れるように勉強を頑張っています。2度の留学を通して、自分なりに考えて努力すれば成長につながると自信がもてました。将来は自分の好きなことを仕事にできるよう、一歩一歩、上を目指しながら英語力を磨いていきたいです。 2022年11月取材 ※取材時4回生

キャンパス

1506

2022.7.29

今回は、グローバルな視野を育てる国際教養学科から、情報発信を担うマスコミ業界に就職が決まった在学生にお話を伺いしました。 マスコミへの就活を決めた、ある映像 ――内定獲得おめでとうございます! マスコミ業界に就職されるそうですね。どんなお仕事なんですか? 地元・鳥取県にあるケーブルテレビ局です。詳しい部署はまだ決定していなくて、入社後、適性に応じて配属が決まります。 私の希望は、報道部。ここでは「ビデオジャーナリスト方式」というシステムが採用され、自分が現場で取材した映像を編集し、原稿を執筆してナレーションを入れるまで、全て一人で行います。私はどちらかと言うと、スタジオでニュース原稿を読むより、実際に現場に出て、自分の目で見たこと、肌で感じたことを視聴者に届けたいので、とても楽しみです。 一般的にはアナウンサーが原稿を読み、カメラマンが撮影し、その映像を編集がまとめるというイメージですが、それを全て一人で受け持つなんてすごい! やりがいがあって面白そうですね。もともと報道志望だったんですか? 直接のきっかけは、2回生の時に多文化共生の授業で見た、技能実習生の映像です。日本で技能実習生として働く彼らは、四季のある生活、和の文化など、日本に強い憧れを持って来日します。しかし実際は、朝7時から夜11時まで工場で過重労働させられ、劣悪な環境下で暮らしています。その映像を通して、自分が全く知らない日本の現状に驚きましたし、それを伝えるマスコミの発信力の高さにも興味を持ちました。 ――国際教養学科の学びが報道を目指すきっかけになったんですね。他に大学の授業の中で報道に役立つものはありましたか? はい、国際教養学科のカリキュラムの中で、毎回気になる海外のニュースをピックアップし、要約して自分の意見を述べる授業があるんです。数人のグループで発表し合うので、自分以外のメンバーから世界中のさまざまなニュースを知ることができるし、同じニュースをピックアップしても人によって受け取り方が違うので、多角的に物事を捉える力が付きました。その点は、報道部で企画を考えたり、原稿を制作したりする上で役立ちそうです。 自分で見つけた、私らしい伝え方 ――具体的に、どのように就活したんですか? シンジョからマスコミ業界に進む人は珍しいので気になります! 3年生になって就活を意識しだしてから、まずアナウンススクールに通い始めました。私は現場に出たいという思いが強いので、発声練習や原稿読みといった基本的なアナウンス技術に加え、ニュースに対する意見を交換するなど、感情や状況を言語化する内容のスクールを選びました。他の受講生もやる気のある人ばかりで、すごく刺激になりましたし、話し方や物事の表現について、参考になる点はどんどん吸収させてもらいました。 ――さすが人気のマスコミ業界、準備が早いですね。3月1日の情報解禁後は、どうしたんですか? いえ、私なんて遅いくらいです。早い人は高校生の時から通っているんですよ。 情報解禁後は、気になる企業にエントリーしました。私の場合、地元・鳥取県の企業で、報道に携われるところ、とかなり条件を絞ったので、エントリーした数はそんなに多くありません。 ――最近はコロナ禍の影響で就活もオンライン化が進んでいるそうですね。 そうですね。私も、一次、二次、最終試験と、面接は全てオンラインでした。直接職場に行けず、他の応募者の様子が分からないので、「みんなはどうしているんだろう?」と気になりました。 ――たしかに、不安になりますね。 でも、面接中はできるだけ周囲のことは気にせず、自分の面接のことに意識を集中させました。相手からどう見られたいか。そのことだけを考え行動したので、あまり不安を感じることはなかったですね。 ――素晴らしい! ちなみに、どういう印象を与えようと考えたんですか? 報道志望だったので、「行動的」で「積極的」な印象を与えたいと思いました。特に二次試験の自己PRは、自分で30秒間のPR動画を作って提出する課題だったので、大学4年間所属していた「よさこい踊り」の学生チームの衣装を着て踊りました。 ――高知県のよさこい祭りがベースになった踊りですね。「YOSAKOI」という名前で全国にダンスチームがあるとニュースで見たことがあります。あの踊りなら、たしかに躍動感があってピッタリですね。 30秒って結構短いので、普通に話しているだけでは印象に残らないんです。他の就活生と差をつけたいと思い、前半の15秒間は元気に踊り、後半はチームの練習について、「夏の炎天下5~6時間踊り、毎日水を3ℓ飲みながら練習しました」「おかげですごく日焼けしました」など、具体的な内容を盛り込み一生懸命さをアピールしました。 ――内容の構成から台詞まで全部自分で考えたんですか!? もう実際の「ビデオジャーナリスト方式」と一緒ですね。 それと、話し方にも気を配りました。手振り身振りを加えたり、内容によって声の高さを工夫したり。 ――声の高さで印象が変わるんですか? はい、声の高さで印象が変わります。私は在学中、小学校の学童でアルバイトしていて、児童に大事な話をする時は、わざと低い声で話すようにしていました。説得力が増すのか、みんな普段以上によく聞いてくれるんです。 それと、もう一つ気を付けたのは口の動き。大きく開けた方が明るい表情になるので、撮影後の動画を見ながら何度も口の動きをチェックしました。納得いくものが撮れるまで、全部で100テイクぐらい撮り直したんじゃないかな。 ――100テイク! すごい数ですね。でも、やっぱり納得いったものを提出したいですもんね、お気持ちは分かります。それだけ頑張ったら、合格の瞬間は相当嬉しかったのでは? そうですね。私はかなり幅を絞って就活していたので、希望通りの会社から内定をもらうことができ心の底から嬉しかったです。 憧れのマスコミ業界で叶えたい夢 ――配属先は未定とのことですが、入社後にしてみたいことはありますか? 鳥取県は、人口流出が大きな課題になっていて、実際に地元の人たちも「魅力がない」と言っています。たしかに、神戸の都会生活に慣れた私から見ても交通の便が悪く、住みづらさを感じる部分はあります。 でも、その一方で「子育て王国とっとり」を掲げ、子育て応援パスポートによって協賛店舗で商品を割引してもらえるなど、便利なサポートがたくさんあります。なかには、情報が届いていないばかりに活用できていない人もいるはず。もし希望通り報道部に配属されたら、ニュースを通して鳥取県が暮らしやすい場所だということに気づいてもらいたいです。 それともう一つは、隠れた社会問題を伝えること。私が見た技能実習の映像と同じように、 ニュース番組を見ていると、事件の背景に社会問題や地域問題が関係していることがあります。私は、隠れた社会問題を見過ごさないことが大切だと思うので、例えば、事件が起こった原因を掘り下げ、その奥に潜む課題に目を向けるとか、過去にあった事件を掘り起こして特集を組むとか、視聴者が問題意識を持つようなニュースを伝えたいです。 2022年3月取材 ※取材時4年生 国際教養学科の資料請求はコチラ

キャンパス

1101

2022.5.20

2022年4月28日(木)神戸女子大学の日本語日本文学科と史学科で学んでいる2名の留学生との交流会が開催され、その様子をレポートしました。 コロナ禍の影響により、ここ数年海外の方との交流ができておりませんでしたが、今年は須磨キャンパスで交流することができました。 留学生への質問コーナーでは、日本に来て驚いたことや日本に興味を持った理由などさまざまな質問に答えていただきました。 インドネシア・ウダヤナ大学からの留学生、デアさんはインドネシアの伝統舞踊であるバリダンスのプスパンジャリを披露してくださいました。 最後には参加した学生とともに衣装の体験や記念撮影を行い、学生にとって海外の文化やコミュニケーションを学ぶ良い機会となりました。 国際交流の情報はこちら