特集

209

2025.1.31

文学部史学科の考古学ゼミが神戸市西区の金棒池古墳を発掘調査すると聞き、取材を行いました!6世紀につくられた古墳の調査の様子をレポートします。 金棒池古墳とは? 金棒池古墳は、神戸市西区にある金棒池の中にあります。周辺で採集された土器から6世紀頃につくられたと考えられています。6世紀は古墳時代の終わりが見え始めた変革の時期。そんな中で築かれた金棒池古墳は、まさに「神戸市最後の前方後円墳」とも言える存在かもしれません。 この古墳の全容を明らかにすべく調査に乗り出したのが、文学部史学科の齋藤瑞穂准教授!神戸市の「大学発アーバンイノベーション神戸」の助成金を受け、本格的な調査に着手したのです。 金棒池古墳 写真右 齋藤准教授 寒空の下、発掘調査開始! 調査の現場となる金棒池古墳はため池の中にありますが、冬の時期は水位が下がるため、その時期を狙って調査を実施することになったそう。土を掘り返し、どこまで古墳があったのか、土や砂の層をよく調べていきます。 冷たい北風が吹きつけ、時折粉雪が舞うような現場でしたが、齋藤先生をはじめ誰も手を止めることなく、懸命に作業を続ける姿が印象的でした。 文字で書かれた記述が少ない時代の歴史は考古学の方法でアプローチしていくのが最も有効です。齋藤先生の研究領域はまさにその最前線。神戸女子大学は発掘調査を行っている全国でも珍しい女子大学です。 少しずつ掘っていくと、色が異なる土や砂の層が見えてきました!じっくり観察して、それらがいつ堆積したものかを検討していきます。 土や砂の層を注意深く観察します。 参加した史学科3回生のKさんに、『やり直しの効かない作業に不安が大きいのでは?』と伺ったところ、「大学の講義や論文で学んできたことを、調査で活かすことができてとても楽しいです!」と満面の笑みで答えてくれました。 毎日の学びが現場で活きていることが嬉しい!とKさん(写真右) 経験豊富な齋藤先生の背中を見ながら、実践的な学びが得られた貴重な機会。「将来は埋蔵文化財にかかわるような特に発掘に関連した仕事に就きたいです」と夢を語ってくれました。 仕事として歴史に携わる職業人を育成するシンジョ史学科に期待大! 「金棒池古墳」の発掘調査は、2025年度も継続予定。先生や学生たちの作業により、これからも一歩ずつ、歴史の解明が進んでいくことでしょう。そしてこの調査が、博物館学芸員をはじめとする歴史のプロを数多く生み出すきっかけになっていくことを、強く期待したいと思います!

保護者の方にもおすすめ

797

2024.9.19

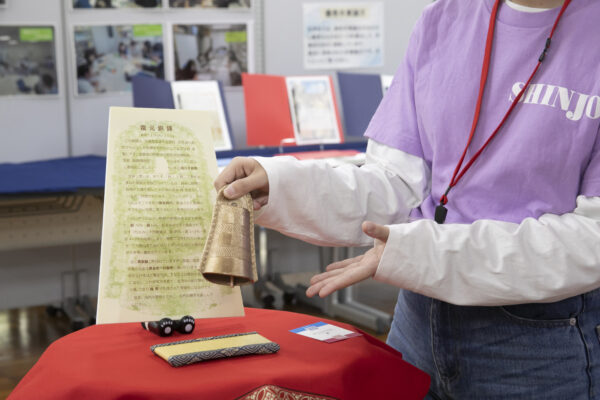

神戸女子大学の特徴のひとつに、2024年度から始まった『自分色パレット』(正式名称:テーマ型ユニット)があります。 『自分色パレット』とは… 学生が興味をもった「知りたいこと」について、所属する学科以外で開講される講義を受講することができる制度です。自分が所属する学科の講義≒専門分野での学びに加え、所属学科以外の講義から培った知識を合わせることで違った視点でモノを捉え、考える力を養うことができます。 今回はその制度を活用して充実したキャンパスライフを過ごしている史学科Nさんのインタビューを紹介します! CASE3 史学科Nさん(3回生) ×日本文学史 ――自己紹介を兼ねて、入学した理由を教えてください。 私は史学科というざっくり言うと歴史を学ぶ学科に所属しています。高校生のときから将来は文化財に携わる仕事に就きたい!と思っていたので、学芸員資格を取得するために入学しました。 ――『自分色パレット』では何を受講したのか教えてください。 「日本文学史」という日本語日本文学科の講義を受講しました。平安時代の書物や文化に興味があったことが受講した動機です。周囲はもちろん日本語日本文学科の受講生が多いのですが、サークルで知り合った友人と一緒に受講しています。学びとは別の話ですが、友達の友達と知り合うことが出来て交友関係が広がりました。人とコミュニケーションをとることが好きなので、そこも嬉しかったポイントですね! 講義の内容は先生が文学作品のことを次々に解説してくださるのですが、その講義内容が濃密なんです。その作品が生まれた時代背景や流行などの情報もスーッと頭に入ってくるわかりやすい解説で、これまで知らなかった新しい知識がどんどん増えて刺激的でした。また、別の講義にはなりますが、実際に能や狂言を観る機会があったことも印象に残っています。 ――文学作品についての新しい知識を得たことや、「伝統芸能」と言われる能や狂言を実際に観たことで、ご自身にどんな影響がありましたか? 学芸員という職種は博物館の中にいる専門職で、館内の展示品一つひとつを深くまで知っておく必要があります。そのためには現物を観たり触ったり…自分が体験できるものは体験して理解することが大事だと実感しました。あの迫力は文字だけでは表現しきれません! そして、数百年前の史料や文学作品、伝統芸能がこの令和の時代に現存していることを当たり前と思わず、伝統やモノを後世の時代まで残すことを最優先にしてくださった方々に感謝しないといけないと改めて感じました。 これまで自分の中で、博物館へ行った時に綺麗だなとか漠然とすごいな、と思うだけだった部分がありました。今回の学びを経験したことで、作品を作り出した人の思いや、史料の保全や伝統を繋いてきてくださった先人の方々の思いを受け継ぎ、私もまた後世に伝えていきたいという気持ちが強くなりました。 ――素敵な学芸員になって、今後の活躍を楽しみにしています!最後に…自分の将来像はどんな風に描けそうですか? シンジョに入学して成長したと感じることは「何事も体験してみる」という姿勢だと思っています。実は今、今回の文学作品に触れたこともきっかけになって、趣味の範疇ですがちょっとした小説とかを書いてみたりしているんです。他にも…遺跡発掘のアルバイトには募集がかかればチャレンジするようにしていて、その発掘で出てくるような土器やハニワをミニチュアサイズで作って飾ってみたりも。 これからの人生でも新しいことを知って、自分でやってみることでどんどん新しい感覚を身につけて生きていきたいと思っています。何事も前向きに、挑戦する人であり続けたいですね。 その他の自分色パレットの記事はこちら CASE1 国際教養学科×米文学史(英語英米文学科)CASE2 社会福祉学科×マーケティング(心理学科)

キャンパス

1825

2024.2.22

多くの方にとって当たり前となっている「音」という情報。神戸女子大学では音から情報を得にくい学生も、その他の学生と同様に講義を受講しています。それを可能にしている要素のひとつがノートテイカーとして活動する学生。講義内容はもちろん、教員の言葉のすべてを記録してその場の空気感をも伝えます。今回はそんなノートテイカーとして活動する学生の一日を取材しました! “ひとの耳になる”という難しさ ―ノートテイカーとは―聴覚障がいを持つ学生が授業に参加できるよう、教員が話す内容やその場で起こっていること『すべて』を文字にして、当該学生に伝える人のこと。 ノートテイカーが講義内で記録する情報は主に下記の2点です。・教員や学生が話す内容・音が関わるその場の状況 実際にどのように活動をしているのか取材するために講義にお邪魔しました。 この講義ではノートテイカーの学生2名とノートテイカーから情報を得るYさんが参加しており、先生はYさんの補聴器に直接届く特別なマイクを使用して講義を行っていました。 先生の胸元の黒い端末が専用のマイク しかし、それでもうまく届かない音がたくさんあるそうで、ノートテイカーが担う役割は重要です。 ノートテイカーの学生は2名体制で活動することが多い 常に音による情報が生まれる講義中は、1人が教室内の状況が伝わるように幅広くノートに書き取り、もう1人が先生の言葉をレジュメに書き込むなど役割分担して臨みます。 講義の中で音から得る情報量はとても多く、ノートテイカーの学生は手を休めることなくノートに情報を書き起こしていきます。なんとその量は講義終盤にはA4用紙10枚になることも。講義終了後は書き起こした情報をYさんに渡し、筆談や手話を交えて不明点がないか確認し、活動は終了しました。 健聴者は情報を取捨選択してノートをまとめますが、ノートテイカーは講義内の音によるすべての情報を書き取り、その情報を受け取った学生が取捨選択を行うため、取り扱う情報量は膨大になります。その情報量の多さを目の当たりにし、ノートテイカーは生半可な気持ちでは務まらないことを改めて感じました。 なぜノートテイカーに?必須道具や速記のコツを聞いてみた 講義内容を聞き漏らさずにあれだけたくさんの情報を書き起こすには特殊な技術を持っているのでは!?実際にノートテイカーとして活動している3名の学生にお話しを聞いてみることに。 ノートテイカーを始めたきっかけを教えてください。 S.Sさん 「学内の友人から『ノートテイカーの募集が出てるよ』と教えてもらったんです。あるきっかけがあって、高校生の頃に手話を勉強していたことがあったので、少しでも力になれるのならとすぐに応募しました。」 ノートテイカーとして活動するまでには研修などはあるのですか? S.Sさん「はじめにノートテイカーとしての注意点や講習を受けました。『講義内容だけでなく、雑談も含めたすべての情報を書くように』といった基本的なルールや、長い単語や繰り返し出てくる単語は記号にして書き留めるといったコツなどを教えてもらいました。」 S.Sさん C.Sさん「歴史の講義で『縄文時代』を『“○”にひらがなの“じ”』で表したり『図書館の“図”』を『“□”にカタカナの“ト”』で表記するなど、略や記号は自分なりに工夫していますね。」 『雑談を含めたすべての情報を書く』というのは本当ですか…?自分で書くことを想像すると追いつかない気がして… C.Sさん「情報の取捨選択はYさんが自由にできるよう、本当にすべての情報を拾っています。速く書くためには工夫と慣れだと思いますよ。」 Nさん「講義内容に関連する歌を先生が歌うときがたまにあるけど、歌詞がわかりにくかったりしてちょっと大変だよね。多分、ノートテイカーあるあるです。(笑)」 (写真左から)Nさん、C.Sさん S.Sさん「あるあるです!わかります(笑)」 ノートテイカーとして必須の道具や、愛用グッズはありますか? Nさん「書いた文字がにじんでしまわないように乾きの早いボールペンと、書き損じを消すことができるフリクションのペンを愛用しています。個人的な書き味のこだわりとしては書きやすく、かすれにくい0.4㎜のものを使用しています。」 Nさん愛用の速乾のボールペンとフリクションペン S.Sさん「Yさんは私と同じ史学科の後輩にあたるので、自分が去年受講した講義についてまとめたノートや使用していた参考書に目を通してから臨みます。今年、Yさんが受講する講義と同じ場合は、全体の流れを先に把握できたり、難しく、長い語句をあらかじめ把握できるのでとても役立っています。」 S.Sさんたちが所属している史学科の情報はこちらから 史学科HP 史学科Instagram 史学科X 「人のために」の気持ちで自分も成長。前向きに取り組む学生たち。 インタビューの終盤、ノートテイカーとして活動する魅力を聞いてみると次のように答えてくれました。 S.Sさん「私は情報を人に伝える能力や文章力がついてきたと実感しています。「書く力」が、他人よりも速く、綺麗に、正確にできれば将来の自分のためにもなると思います。ノートテイカーを必要としてくれる人の気持ちにも応えたいですし、今後も前向きに取り組んでいきます!」 C.Sさん「私は将来は博物館の学芸員になりたいと思っています。そこにはいろんな方が来場されると思うので、ノートテイカーの経験から学んだ“その人の立場に立って考える大切さ”を忘れずに、柔軟な対応ができるようになりたいと思います。」 最後にYさんに対する想いがあれば教えてください。 Nさん「本当にYさんのことをすごいと思っていて。講義を受けた後に、私たちが書いた情報にも目を通して、必要な部分を自分でもう一度まとめて…ということをすべての講義でやっている。努力していることがわかるから、私もYさんのために頑張りたいと思えますね。」 C.Sさん「Yさんは学びたいことがあって大学に通っていて、Nさんが話してくれたように努力もすごい。しかも勉強だけじゃなく、服とかメイクも好きで、いつもおしゃれをして楽しんでいるのがわかるんですよね!そんな姿を見ているからYさんの力になりたいと思うし、応援しています。」 ノートテイカーの協力を受けているYさんにも筆談を交えてお話を聞いてみると、「入学して最初の頃、ノートテイカーさん無しで受けた講義はついていけなかった部分がありました。でも、今は安心して講義を受けることができています。皆さん、事前準備や講義中はとても大変だと思いますが快く引き受けてくださっていることに感謝しています。」と笑顔で教えてくれました。 今回、ノートテイカーの学生への取材を通じて、こんな素敵な学生同士がキャンパスで出会い、ともに目標に向かって学んでいることを一人でも多くの人に知ってもらいたいと強く感じました。これからも神戸女子大学の学生がもつ魅力を取材していく‘’“SHINJO MAGをよろしくお願いします!

キャンパス

1269

2024.1.31

神戸女子大学の学びの特徴のひとつがフィールドワーク。実際に現地に行き、五感全てで学ぶことができます。 今回は史学科が兵庫県高砂市を訪れ、遺跡や古い町並み、出土した土器などを見学するフィールドワークをレポートします!歴史や考古学が好きなみなさん、必見です! 過去を探る!古墳と石塔で名推理! お天気にも恵まれたこの日、高砂市のJR曽根駅に集合したのは史学科の齋藤先生と学生9名。高砂市教育委員会で勤務されている宮下さんの案内のもと、早速第1の目的地へと出発! 高砂市教育委員会の宮下さん(写真手前)はなんと史学科の卒業生!大学院にも進み、今は考古学のプロフェッショナルです 到着したのは阿弥陀4号墳。 阿弥陀4号墳は横穴式石室という石を積み上げて古墳の側面に入口を設け、亡くなった人を埋葬するところが丸ごと残っている貴重な古墳です。石室の中に入り、大きな石をどうやって積んでいったか実物を観察しながらみんなで推理しました。 播磨地方のなかでも大型の石室で、「この地域でも力を持っていた豪族のお墓なのでは」と推測されているそう。古墳がつくられた年代を割り出すためには、葬られた人と一緒に納められた品(副葬品)から割り出すそうですが、阿弥陀4号墳には副葬品が残っていないために石室の構造から年代を推定した説もあり、阿弥陀4号墳の年代は6世紀だそうです。 続いて古墳近くの共同墓地の奥には巨大な五輪塔が佇んでいました。 地輪・水輪・火輪・風輪・空輪の5つの石が重なった供養塔・お墓を五輪塔と言います。 完存するものとしては県内最古級とのこと。ここで齋藤先生から「丸い石の上にどうやって屋根みたいな石をのせているかわかる?」という問いかけが。 学生たちは考え込むだけではなく、実際に五輪塔の周囲を歩き、時には覗き込みさまざまな箇所に触っていきます。すると、「先生!屋根みたいな石の下の面が、丸に沿うように削られている!」と大発見。齋藤先生は笑顔で解説を行い、五感全てで学ぶことができるフィールドワークの意義をひとつひとつ学生に伝えていました。 考古学は発掘だけじゃない?探偵のように観察と情報収集 次は宮下さんが勤務されている高砂市教育センターへ。ここには出土品が展示されており、高砂市内の遺跡と出土品について学ぶことができます。教科書などで見る縄文土器にはキレイな文様がありますが、実は関西地方の縄文土器にはあまり装飾がないのだとか。実際に出土品を見ながら解説を聞くとわかりやすく、学生も真剣にメモをとり、土器をスケッチしていました。 解説していただいた内容や目にした貴重な情報を欠かさずメモ。これも史学科で養うことができる能力のひとつ。 続いて整理作業スペースに入らせてもらい、出土した土器を触らせていただきました。小さなカケラから、土器のどの部分にあたり、さらにはどのくらい古いかを特定しなければならないと聞いて、カケラに熱い視線を向ける学生たち。出土したモノの年代を特定するには、これまで出土したモノの中から似たものを探し出したり、一緒に出てきた土器を調べたり、地道な作業が必要と聞いて驚いていました。 実際に土器のカケラと格闘。同じ場所で出土したカケラの中から、パズルのようにくっつくものを探す作業に挑戦です。「もしかしたらこれとこれがくっつくかも!」と夢中で作業を進めていました。宮下さんでさえも、カケラからひとつの土器に戻すまで何日もかかることがあるのだとか。「みんな筋がいいですね」とほめてくださいました! 竜山石の採石場は発見の宝庫! 次は竜山石採石遺跡へ向かいました。 まずは竜山1号墳。7世紀に作られた古墳とのことですが、土を盛ってつくられた古墳の墳丘が失われ、石室(棺(ひつぎ)をおさめるところ)がむき出しになり、石室の中から石棺(遺体を安置するもの)が取り出された状態だったのだとか。 竜山1号墳 昨年度整備工事を行い、石棺が石室の元の位置に戻されたそうです。石棺に対して石室が小さすぎるため、どうやって作ったのかがはっきりわからないそう。いまだに解明されないこの謎を解き明かすのはあなたかもしれません! そして、山の中を進んでいくと、竜山石の採石場へ到着。巨大な石にクサビを打ち込んだ痕跡を見ることができました。石を切り出すのに失敗した痕も残っていて、大きな石を切り出すのは大変な労力が必要だったのだと、その痕を見るだけでもわかりました。 竜山石の採石場。大きなクサビの痕跡(画像中央) こんな崖ギリギリの所にもクサビの痕跡が。 工楽松右衛門旧宅と南堀川遺構で近世の高砂を振り返る 最後に向かったのは、江戸時代に海運業や港湾改修で名を馳せた工楽松右衛門の居宅。現在は保存修理工事が行われ一般公開されています。 旧宅のすぐ目の前に発掘調査で見つかった南堀川の船着き場遺構があり、護岸の石垣や、舟から荷物を揚げ降ろしした石階段を見ることができます。ここでも竜山石が使われていて、特徴である赤青黄の3色が映えていました。江戸時代の船着き場遺構が良好な状態で確認されたのは、貴重なのだとか。 南堀川遺構を満喫した学生たちは、工楽松右衛門旧宅に入って近世の海運業や文化に触れました。過去の人がどのように生活してきたのか、それを知るのは考古学で大切なこと。旧宅内を歩き回り、現代の家やモノと比べて、形が同じだったり変わっていたりするのはなぜか考えていました。 1日を通して高砂市の歴史に触れた学生2人に感想を聞いてみました。 「石室を実際に見れたのは本当に貴重な体験。意外と入口が小さいのと、陽の光が全く入らないのにちょっとびっくりしました」 「宮下さんの解説がとても丁寧で聞き入ってしまいました。採石場に行くための山登りも印象的でした!運動は苦手ですけど、こうやって自分の足で見に行くからこそ発見があるのだと実感して、考古学にさらに興味が湧きました!」 フィールドワークは実際に現地に行きホンモノに触れ、五感全てで学ぶことができます。竜山石の質感や、古墳の石室の臨場感、街のつくりや地形など、本を読むだけではわからない発見や疑問がみつかったことでしょう。 そして今回、なかなか入る機会のない古墳の中や発掘後の整理作業スペースまで見られたのも、その分野で活躍する卒業生が多い神戸女子大学ならでは。学科ごとに様々なフィールドワークを実施しているので、ぜひオープンキャンパスで先生や在校生に訪ねてみてくださいね!

キャンパス

1253

2023.8.18

2023年7月、須磨キャンパスの学園直営ベーカリーカフェ「marberg(マーベル)」の黒板に絵を描く学生の姿が! どうやら本学のイラスト部がmarbergから依頼を受け、お店の入り口を可愛いイラストで彩るそう。今回は神戸女子大学の個性豊かなクラブの中から、イラスト部の活動を紹介します! 2023年4月にリニューアルしたmarbergについての記事はこちら!SNS映えすると話題!学園直営のベーカリーカフェ「marberg」リニューアル きっかけはmarbergからのオファー!当日までの準備を聞いてみた イラスト部の部長は文学部史学科2年のSさん。女子大だからこそ女性に関する逸話などをより深く学べることや、オープンキャンパスの体験授業で突然歌唱を披露するなど、先生の楽しい授業に魅了され神戸女子大学に入学。その後イラスト部の存在を知り、絵が好きだったことから入部を決意したそうです。 Sさんによると今回の活動はmarbergからの依頼により実現したとのこと。なぜイラスト部へ黒板アート制作を依頼したのか、marbergの店長 絆地さんにお伺いしました。 「学校直営なので学生とのコラボを積極的に行っており、2022年12月にも商品の値段を記載するポップをイラスト部に作成していただいたんです。やっぱり自分たちで作るシンプルなものよりも、綺麗なイラストが添えられているポップの方が、印象が良いですから。そんな繋がりもあり、リニューアルで黒板を設置することが決まった時点で『ここはイラスト部に描いてもらおう』と決めていたんです。温かみのあるイラストでどのように彩られるのか楽しみにしています。」 そんな期待を背負うイラスト部は今日のためにどのような準備をしてきたのでしょうか。Sさんに聞いてみました。 「4月下旬にお話しをいただいた際にいくつかパンをいただき、部のみんなで試食や写真撮影をしながら誰がどのパンを描くのか、どのように表現すればそのパンの質感を伝えられるのかを話し合いました。黒板アートはイラスト部初の試みなので私たちもとても楽しみにしていました!」 通常のイラストとは大違い!?黒板アートならではの課題とは? 今回はmarbargの入り口にある大きな1枚の黒板に部員が気に入った8つのパンをそれぞれ描くそう。事前に共通ルールとして決めていたのは「デザインはシンプルに」「大きさは統一」の2つだけのようです。 Sさんが描くのはパンの上にサクサクの衣をまとったコロッケが載った「カニクリームコロッケ」。どのような点を意識して描かれたのでしょうか?「私が担当したパンは食感といってもパンだけでなく、コロッケの衣の食感もあり、その上からかけられたソースの質感など、複数の情報を一度に伝える必要があり、それをどのように表現するのかが課題でした。今回使ったチョークは通常のものよりも油分が多く、色と色が混ざりにくかったので、重ね塗りをする時の力加減で調整。うまく表現できたと思います!」 描きこみがすごい… カニクリームコロッケパン 副部長を務める文学部史学科4年のKさんは「ローズヒップベリー」を担当。「このパンは全体的に白く美しい見た目が特徴です。もちっとした食感と立体感をどのように伝えるかがカギになると思うので、うまく影を描いて表現したいと思います。」 他の部員も担当するパンを思い思いに描いていきます。 marbergのおしゃれな看板も! 完成した黒板アートは、優しいタッチで描かれた8つのリアルなパンが食欲を掻き立てるデザイン。これからしばらくmarbergの入り口でシンジョ生を迎えます。 イラスト部についてもっと詳しく。部長と副部長にインタビュー! ― 普段のイラスト部の様子を教えてください!Kさん「普段は週に1度集まって和気あいあいと活動しています。主な活動は学園祭に向けた合作展示の作成や、テーマに沿ってイラストを描く会報の制作です。」Sさん「夏の会報ではオリジナルイラストを作成しました。現在は『メイドと執事』をテーマに秋号の制作を進めています。」 ― 今後の目標は?Kさん「イラスト部の活動は基本的に週1回なので、コーヒー同好会の部長も兼部しているんです。そこで企画しているのがコーヒー同好会とのコラボレーションです。」Sさん「コーヒー同好会ではコーヒー豆やコーヒーの擬人化を検討しているそうなので、そのイラストを私たちが担当できればいいなと思っています。」 ― 最後に何かお伝えしたいことは?Kさん「部員はいつでも募集しています! 今は週一回のペースで活動しているので、少しでも興味のある方はイラストの得意・不得意に関わらず、まずは一度遊びに来てください!」 クラブ紹介 イラスト部 現在は1年生から4年生までの部員10名で、週に1度「ゆるく、楽しく」をモットーに活動中。活動日はそれぞれが気に入ったイラストや漫画を共有したり、紙やタブレットを用いて、学園祭に向けた合作展示や会報の制作をしたりしている。実は史学科の公式キャラクター「お史ちゃん」もこの部が生み出しており、今後の活躍にも目が離せない部のひとつ。

オープンキャンパス特別企画

945

2023.5.9

史学科ではこれまでの OC でも実施してきた体験をさらにグレードアップ!魅力ある取り組みの数々を是非ご覧ください! 食文化を知ろう! 食文化史に関連して、シンジョのコーヒー同好会とコラボして世界各地のコーヒーをご提供しながら歴史学研究の解説をおこないます! 「歴史資料学入門」開講! 在校生スタッフも1年生の時に受講した講義「歴史資料学入門」をオープンキャンパス用にアレンジ!古文書読解や考古資料・レプリカ展示品に関する詳しい解説を史学科の先生が楽しくわかりやすく解説します!歴史に対する興味が醸成されること間違いなしのこの企画、ぜひ受講してみてください! グレードアップした拓本体験! 歴史学的調査の一手法としての拓本採収をリアルに体験できることがこれまでも大人気だった拓本体験がグレードアップ!これまで使用していた拓本素材以外にも突厥文字が書かれた石板が登場するので、リピーターの方も是非ご参加ください! 神社仏閣 史跡巡りが好きな人 集まれ! 在校生スタッフが巫女装束を身に纏い、史学科オリジナル御朱印を来場者のみなさんに授与します!

特集

1145

2023.1.6

オープンキャンパスで楽しそうに歴史を語る先輩の姿から史学科に興味をもったOさん。在学中は分析や調査など、実際の出土遺物や遺跡に触れながら、探究心をもって積極的に取り組んできました。過去を読み解くことで視野が広がるなど、史学科の奥深い学びについて伺いました。 歴史的な遺産や遺物を通じて過去を学び、今の暮らしを見つめ直す ――シンジョの史学科に進学した理由を教えてください。 もともと歴史に興味があり、史学科のオープンキャンパスに参加しました。そこで、教授や先輩方のお話を聞かせていただいたのですが、どの先輩方も目を輝かせて楽しそうに歴史のお話をされていて。その姿を魅力的に感じ、史学科を志望しました。なかでも「日本考古学コース」を選んだのは、机に向かって文献を追うだけでなく、調査報告書に記された遺物の出土位置や地層から年代測定を行ったり、土器などの実物資料から多角的に分析できたりと、直接歴史に触れる体験ができる点に魅力を感じたからです。 ――専門科目では具体的にどのようなことを学ぶのでしょうか? たとえば「日本考古学実習」では、古墳時代から平安時代頃までつくられていた「須恵器」という陶質土器を実際に使って、大きさを測ったり、紙に書き写したりしながら遺物の実測方法を学びます。ほかにも、専門的な機材を使った測量法や硬貨を使用した拓本の取り方など、技術的な学びの幅を広げながら、遺跡のフィールドワークで理解を深める経験を積みます。また、学んだ知識を活かして一般の方向けに文化財の紹介方法を考えるなど、学芸員が日常的に行うような業務にも取り組んでいます。 ――とくに印象的な授業はありますか? 2回生で受講した「日本民俗学実習II」で、日本の年中行事や妖怪について学んだことがとても印象に残っています。鹿児島には「トシドン」という秋田県のナマハゲのような来訪神(年に一度、決まった時期に訪れる神) がいて、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。雲の上から子どもたちを見守っていて、この地域の大人たちは「いい子にしないとトシドンが来る」と、子どもたちをしつけてきました。トシドンは大晦日の夜に家々を訪れ、子どもたちの日頃の良い行いを褒めたり諭したりしながら、新年を迎えるための大きな餅を与えて去っていきます。このように受け継がれてきた風習からは、子を思う親心や一年を無事に過ごしたいと平和を願い続けてきた人びとの想いが感じられ、改めて身近な文化風習を見つめ直す良い機会となりました。 ――実際に現地を訪れて行事を体験することもあるそうですね。 トシドンについては海外の先生によるオンライン講義でしたが、フィールドワークももちろんあります。国立民族学博物館を見学したり奈良県の世界遺産を探訪したりと、地域史を自分の目で確かめながら考察したときには、日常では得られない価値観の広がりを感じました。受け継がれてきた文化の重みや人びとの想い、これからの暮らしをより良くするにはどうすればいいかなど、さまざまなことに考えが及ぶようになりました。どちらかというと高校までの歴史は「暗記」のイメージが強かったのですが、シンジョでは事象を深く掘り下げていく面白さを実感できました。特に考古学分野では「出土遺物」という物的証拠から当時の風習や暮らしをどう解釈するか、分析に基づいた考察の大切さを学びました。 ゼミ×フィールドワーク×プレゼンテーションで体系的に歴史を学ぶ 文学部史学科 古代から近現代まで各時代専攻が充実した日本史はもちろん、世界中の歴史が学べる史学科。豊富な文献や資料に実際に触れながら、当時の人びとの暮らしや文化を考察する力や情報を整理するテクニック、プレゼンテーションによる発信力など、社会に出てからも役に立つ技術や考え方を養うことができます。 詳しくはコチラ! 発掘調査での経験からチャレンジすることの大切さを実感 ――卒業後に向けては、どのような準備をしましたか? 3回生で本格的にゼミの活動がスタートすると、卒業論文のテーマを固めるためのレジュメの作成や発表が多くなりました。情報収集をして精査し、分析をして自分の考えをまとめ、わかりやすく相手に伝える難しさを実感しました。各分野の特殊講義もはじまり、より専門的にテーマを掘り下げ、考察する楽しさを知りました。 ――資格取得に向けた勉強はされていましたか? 博物館学芸員の資格を取るために定められた科目を履修しました。もともと博物館は好きだったのですが、博物館以外でも将来に活かせる学びの要素がたくさんあると感じ、資格取得を目指しました。授業数が多くて大変でしたが、友人と支え合いながらなんとか乗り切れました。専門分野以外では、就職活動に向けてMOS(Microsoft Office Specialist:Word、Excel、PowerPointなどの利用スキルを証明する国際資格)を取得しました。シンジョのキャリアサポートセンターでWordとExcelの講座を申し込み、対面式とオンラインで学びました。個人的には対面での講義のほうが集中力を高めやすかったですね。オンライン講座は自分のペースで学べるのが魅力ですが、一度にたくさんを受講せず、少しずつ積み重ねるイメージで時間配分や問題量を自分なりに決めて取り組みました。 ――専門科目での学びや資格取得など、シンジョでの学びはご自身にどのような影響を与えましたか? 以前の私は挑戦することに抵抗を感じる傾向があり、興味をもっても結局やらずじまいで後悔することがありました。その傾向を変えるきっかけとなったのが、2回生で参加した発掘調査です。「なんだかおもしろそう。やってみようかな」という軽い気持ちでしたが、一緒に参加する友人もいて勇気をもつことができました。これを機に、その後も博物館ボランティアに参加したり資格取得を目指したり、チャレンジへの抵抗が少しずつなくなったんです。在学中に培われたこのチャレンジ精神を活かし、就職活動でも積極的にインターンシップや説明会、各種イベントにたくさん参加しました。ちょっとした興味を掘り下げてくださる素晴らしい先生方や、一緒にチャレンジできる友人に恵まれた環境のもと、自分の気持ちに正直になれたことで充実した学生生活を過ごせましたし、行動を起こすことの大切さを学べたと感じています。 ――シンジョでの学びを、将来どのように活かしていきたいですか? シンジョで得た「挑戦することの大切さ」を胸に、いろいろなことにチャレンジし続ける努力を続けたいです。卒業後は信用金庫に就職が決まっているので、これからは地域の発展に従事していくことになりますが、お客様に「◯◯支店といえばOさん」と信頼いただけるような職員になるのが目標です。仕事に関わる資格の取得に力を入れながら、機会を見て発掘ボランティアにも再び参加したいですね。 2022年10月取材 ※取材時4回生