キャンパス

2498

2023.5.10

シンジョの図書館には『図書館ボランティア』として、さながら司書さんのように図書館運営に携わる学生グループがあります。日本語日本文学科4回生のMさんは入学後すぐに図書館ボランティアに参加し、今では友達や後輩から一番頼られる中心的な存在に。そんなMさんはどのような思いで活動しているのかインタビューしました。 シンジョの図書館はどんな場所?図書館ボランティアって何をするの? シンジョにはたくさんの蔵書を誇る図書館があり、調査や研究、論文作成、自習の場として学生に活用されています。自習や読書に適した机や、ゆっくり本を読むことができるソファ席が学生からの人気の秘訣です。 自習や読書に最適なスペース。2Fには個別机も。 開放的な大きな窓が特徴的なソファ席 そんな学生から人気の図書館でのボランティアの主な活動は、貸し出された本を館内の書架に戻したり、棚の整理をすることはもちろん、新たに図書館に置きたい本を推薦するような司書のような活動を行います。また、季節のイベントに合わせて飾り付けをしたり、自分たちが選んだ本にお薦め用のPOPを付け、たくさんの本が貸し出しされるようなフェアを開催することもあります。 きっかけはお姉さん!実は姉妹でシンジョの図書館ボランティア 実は、Mさんのお姉さんはなんとシンジョの卒業生!お姉さんも図書館ボランティアをしており、当時高校生だったMさんに色々なことを話してくれたそうです。 「2歳年上の姉が、図書館ボランティアを始めてから大学に行く楽しみが増えたと話していたので、私もやってみたいと思っていました」とMさん。その後、お姉さんと同じくシンジョに入学し、迷わず図書館ボランティアに参加しました。 「私が入学した時はコロナの影響もあり、少人数での活動でしたが、私が3回生の頃から徐々に登校できるようになり、今は約20名でボランティアを行っています。友達や後輩がたくさん出来て、特に後輩からはPOPの作り方や書架への戻し方など色々質問を受けることも多くなり、頼られることがとても嬉しいです。普通に大学生活を送っていたら皆と出会えなかったと思うので、ボランティアを続けていて良かったです。」 Mさん(写真中央)と作業中の図書館ボランティアの学生の様子 図書館ボランティアの楽しさをもっと知ってほしい! 図書館ボランティアのメンバーは司書の仕事を希望している学生も多いのですが、結果的に、図書館ボランティアとしての経験が学生時代に力を入れて取り組んだ経験になり、就職活動に活きた学生も多くいると言います。 「友達作り以外にも色々な経験が出来るので、学生生活の間に何かにチャレンジしたいと思っている人には、図書館ボランティアはお勧めです。本の魅力を伝えるために定期的に画用紙でPOP作りをするのですが、イラストが得意な子は絵を描いたり、模様を付けるなどの工夫をしています。職員の方にアドバイスしてもらいながら、1つひとつ気持ちを込めて作るので、紹介した本が貸し出された時は本当に嬉しいですよ。」 日本語日本文学科には司書の業務について学ぶカリキュラムがあり、司書志望の図書館ボランティア学生にもお話を聞いてみました。 「授業で聞いた話を実際に自分でやってみようと思うと難しいことがありました。例えば、本の分類について学びましたが、実際の館内では想像以上にとても細かく分けられていたのには驚きました。分類法で決められた棚に本を戻すのですが、最初は場所が見つけられなくて大変でした。それ以外にも、本のカバーを1冊ずつ全部外したり、自然に開くようにクセを付けたりという、目立たないかもしれないけど利用者の方のための業務があり、実際に携わらないと知ることができなかったことがたくさんありました。」 また、図書館ボランティアの活動を高校生にも知ってほしいという思いから、オープンキャンパスで『絵本カバーで作るエコバッグ』という参加型のワークショップを実施しています。 「図書館に立ち寄られた参加者の方は、館内の見学をした後にワークショップを体験してくれました。大好評で、当日は大忙しでしたが多くの方々に図書館ボランティアを知ってもらう良い機会になりました。この記事を読んで、少しでも興味を持った方はオープンキャンパスに来て、是非図書館にもお立ち寄りいただけると嬉しいです。」 絵本カバーの表紙や色あいを活かしたかわいいデザインのエコバッグを作ります。作ったものはそのままプレゼント! Mさんからシンジョ生のみなさんにメッセージ! 「私は、図書館を『本が大好き!』という人だけではなく、たくさんの人にふらっと立ち寄れる癒しの場所にしたいと思っています。そうして立ち寄ってくれた人が、ふと本を手にとってみたくなる仕掛けを図書館ボランティアの学生が行っています!例えば置いてほしい本をリクエスト出来る『選書ツアー(事前申し込みが必要)』や、読んだ本の感想文や帯を作成して、スタンプを集めると景品がもらえる『読書マラソン』などなど。授業の合間の息抜きに、ぜひ立ち寄ってくださいね。 新入生、そして在校生のみなさん、図書館ボランティアの参加もお待ちしています!

キャンパス

1307

2023.4.14

国際教養学科4回生のSさんはカナダ出身のウィリアムズ先生のゼミに所属し、海外と日本のそれぞれ目線から様々なことを学んでいます。そして卒業後の進路はなんと海外の大学院への進学を希望しています。そんなSさんが英語に興味をもつようになったきっかけやシンジョでの学び、そして気になる海外の大学院を目指すことになった経緯についてインタビューしました。 きっかけは親戚の叔父さん⁉海外のお客様を接客する姿に感動 英語が一番苦手な教科だったと話すSさん。英語に興味を持ち始めたのは、高校2年生の時だったそうです。 「叔父が働くホテルに母と一緒に行った際に、海外のお客様を接客する叔父の姿を見たんです。それまで、『オヤジギャグで笑わせてくれる面白い叔父さん』というイメージしかなかったのに、英語を流暢に話し、海外の方とコミュニケーションを取る叔父が本当に格好良くて。会話の内容は理解できませんでしたが、最後に“Thank you”とお礼を言われている姿を見て、『海外の人から頼りにされて、感謝までされるなんてすごい。自分もそうなりたい!』と思いました。」 その出来事をきっかけに大学では語学を勉強したい、留学したい、と次々に目標が定まっていったそうです。 国際教養学科4年 Sさん シンジョの国際教養学科の魅力を聞かせて! 語学を勉強したいというSさんが、シンジョの国際教養学科を選んだ決め手は何なのか聞いてみました。 「理由はいくつかあるのですが、まずは神戸という立地です。私は自然が近くにある環境で育ってきたので、あまりにも都会的な場所は好みではなくて。普段は勉強に没頭できる静かな環境で、たまには都会に遊びに行くこともできる神戸に魅力を感じました。 そして、同じ高校の先輩がシンジョに進学していて、色々と話を聞く機会をいただけたことも大きな後押しになりました。その時に、先生から手厚く指導してもらえる環境や、図書館、資格支援だけではなく、食堂やマーベル(学内にあるベーカリーカフェ)などのあらゆるサポートが満足いくものだったと聞いて、自分が入学してみて本当に同じように思っています。 国際教養学科を選んだ理由は、留学先を複数の候補から選択できること、観光英語が学べることと、海外の情勢や異国の文化にも興味があった私にぴったりだと思ったからです。」 シンジョの国際教養学科のPOINT!観光業界を目指す学生のための実践的な学びはもちろん、国際社会で通用する語学力に加え、多様な価値観を身につけることができます。世界と日本の関係性や国際情勢、民族や宗教による文化の違いが学べるので、視野が広がり、グローバルな知識を身につけることが出来ます。 先生との出会いと適切なアドバイスで、進むべき方向性が具体化!転機はゼミの授業 3回生でゼミ選択のタイミングになったときに、Sさんはもっと世界の文化を知りたい、英語力も高めたいと考え、ウィリアムズ先生のゼミを選択しました。ウィリアムズ先生のゼミでは、主にアイデンティティやジェンダーについて学ぶことができ、授業時間内は英語を使用するという特色があります。英語での授業についていけるかな…という不安もあったようですが、ウィリアムズ先生の優しく明るい人柄もあり、チャレンジしてみることに。そして、ゼミでの授業を経験していく中で『日本と海外の考え方の違い』に衝撃を受けたといいます。 ゼミの様子 取材中もほぼ英語で授業が行われていました。 「私が当たり前だと感じていたことが海外の人にとっては違和感があることを知り、私が今まで学んできた文化や慣習、常識などは世界の一部分にしか過ぎないことがわかりました。国や環境による考えの違いを知ったことで、国籍を問わずもっとたくさんの人の話を聞いて『世界中の文化を知り、人を知りたい』と思うようになりました。そのためには大学での勉強もとても興味深く面白いのですが、海外の大学院に進むことで国際的な大きいフィールドで『研究』することができる、と先生が教えてくれました。 それからは、先生が一緒に留学先を探してくれて…私が好きな自然が豊かな地域で、留学生の受け入れ制度が充実しているニュージーランドの大学院をオススメしていただきました。」 Sさんはウィリアムズ先生のサポートもあり、ニュージーランドにある大学院の中で2校まで絞れているということや、今後を見据えて努力していることを嬉しそうに話してくれました。 「先生からは、1~100の単語を覚えて次に100~200を覚えるより、1~1000を毎日流し見することを繰り返す方が身につくと教わり、実践しています。先生ともっと英語で会話したいという気持ちから、英語で日記をつけたり、自分なりに楽しみながら学ぶ工夫をして、TOEIC800点以上を目指して勉強中です。シンジョでウィリアムズ先生に出会えたことは私の財産です。」 ニュージーランドの大学院へ進学が決まれば、スタートは7月だそう。来年3月にシンジョを卒業した後、現地で入学時期を待ちながら語学力を高める予定だと、近い未来への期待に目を輝かせながら話してくれました。

キャンパス

1247

2023.4.13

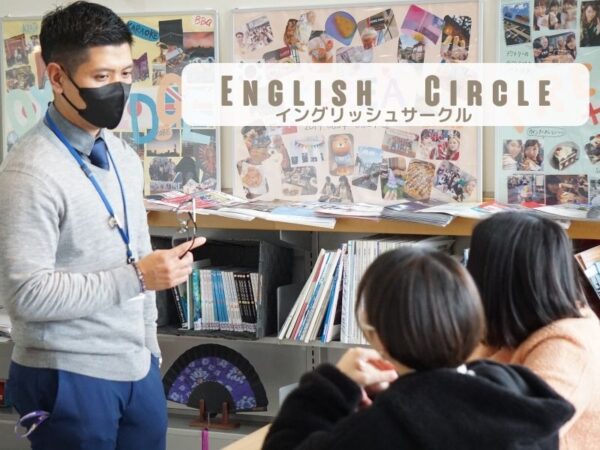

ある日の夕方教室の前を通り過ぎると、何やらスラスラと英会話を楽しむ声が!何が始まるの?と近くにいた学生に尋ねると、ちょうど今から、英語をもっと学びたい・スキルアップさせたいというメンバーが集まった『English Circle』が懇親会(学生たちはパーティーと呼んでいます)をするというのです。それはとっても楽しそう!少しだけお話を聞かせてください!! パーティーの参加者が続々と集まっています。 まずは英語で自己紹介。パーティーで聞こえてくる会話も英語ばかり! ――お楽しみのところ失礼します!今日は何の集まりなんでしょうか? Aさん「私達は全員、英語が大好きという共通点で集まっている団体です。最初は5人ほどの少人数でしたが、どんどん増えて今では20人以上になり『English Circle』としてクラブを設立することになったんです! ――『English Circle』の集まりなんですね。活動内容とその魅力を教えてください! Bさん「普段は週に1度お昼休みに国際交流センターで集まって、英語英米文学科のジョン・パトリック・ファハード先生を中心に、テーマに沿って英語で会話をしています。好きな映画は?好きな芸能人は?最近の嬉しかったことは?など2人1組で雑談をする感じです。今日はもっと交流を深めようと、パーティーを開催しました!」 Cさん「1番の魅力は教えてくださる先生がネイティブの先生なので、生きた英語が聞けるところです。分からない時は先生が日本語でサポートしてくれます。自分のタイミングでいつでも自由に参加出来るのも良いです!」 English Circleの活動の様子 お話を聞いているうちにパーティーが始まり、1人ずつ英語で自己紹介が始まりました!――みんなの前で英語を話していてすごかったです!緊張はしなかった? Dさん「今日のパーティーは初対面の人もいたので緊張しましたが、英語で話せるようになりたいという気持ちの方が強いです。『English Circle』に参加するまで、学生同士で英語を使う機会はほとんどありませんでしたが、今では週に一度はこの集まりで英語を話す習慣がついて、英語で会話すると楽しいと思えるようになってきました。」 お菓子を囲んで順番に自己紹介!もちろん先生も自己紹介しています ――今日のパーティーでも、ほとんど英語で会話していますね。 Eさん「もっとたくさん喋って、英語がペラペラになりたいからです!真剣に語学力をアップさせたい学生だけが集まっているので、みんな積極的に英語を使っています!」 英語での会話にも笑顔がこぼれます。楽しそう! 「ビンゴ大会の景品などもみんなで準備しました。もちろん、パーティーを準備する時の会話も英語ですよ。」と先生 English Circleの仕掛人、ファハード先生が教えてくれた英語上達の秘訣 ――このパーティーは先生が提案されたそうですね。 「英語を学びたいと思って『English Circle』に集まってきてくれる学生も多くなったので、普段と違った形で学生が喜ぶことがしたいと思って提案しました。英語で交流できる良い機会にもなるし、みんなも準備に協力してくれました。」 ――どうすれば、英語が話せるようになりますか? 「日本では、間違いを恐れて英語を使わない学生が多いです。話せるようになりたいのなら、どんどん人前で話すことが大事です。私は日本語が得意ではありませんが、間違っても少しも気にしません。使わなければ上達しないし、覚えられないからです。出来るだけたくさん英語を使ってほしいです。使い始めると度胸がつくし、会話が楽しくなりますよ。」 先生とはもちろん、学生同士でも英語での会話を楽しんでいます。 ――リスニングが得意になる秘訣を教えてください! 「繰り返し、同じ内容を聞くと良いですよ。重要なのは何を聞くかです。例えば、ゲームが好きだったら関連した英会話を聞くとか。好きなジャンルだと会話がしやすいし盛り上がります。今は誰でもスマホを持っていますよね。YouTubeで英会話の動画を無料で見ることが出来るし、ポッドキャストで英語のコンテンツを探して気に入った内容を繰り返し聞くことも出来ます。私はこの方法で日本語を学びました。毎日1時間!のように時間を決めて、必ず実行し続けることが大切です。最初はわからなくても少しずつ分かるようになって、段々自信が出てきます。」 ――シンジョでは、「先生との距離感が近く、しっかり教えてもらうことができる!」と聞きますが、ネイティブの先生とこんなにもしっかりと交流できることは本当に貴重だと感じました。 『English Circle』のみなさんから勉強に励んでいる高校生に向けて応援メッセージ! Fさん「大学生になった自分が、同世代で集まって英語でパーティーをするなんて思ってもみなかったです。(笑) でも、こんなに楽しく英語を学べる仲間ができたのは、シンジョに入学したから出来た経験です。受験勉強で大変な時期もあると思いますが、それを乗り越えれば今日の私達のように楽しく学べる機会がたくさん待っているので頑張ってくださいね!」 ――取材中も絶えず英語が飛び交っていましたが、言葉に詰まったりすることがあると、先生や上級生が助け舟を出しているシーンも多く見られました。先生がお話してくれたように『English Circle』はわからないことを恥ずかしがるのではなく積極的に英語を話そうとする学生の集まりでした。目標に向けて積極的に、そして楽しみながら学生生活を満喫している素敵な『English Circle』のみなさんの活躍を楽しみにしています!!

商品開発PJ

1752

2023.4.7

前回の開発会議では「レシピ分解」を行い、商品の中身が完成! 今回は、いよいよ最後の総仕上げとなるプロモーション&マーケティングです。 どれだけ良い商品でも認知されなければ買ってもらえない。 これまでの開発会議で、商品の中身は、2種(梅しそ・わかめ)の小さな丸いおにぎり×2個の計4個に、3種のおかず(ウィンナー・だしまき卵・鮭)が付いた、紙容器入りセットに決定しました。遂に、商品を売る方法を考える段階に突入です。 実はこの会議にスペシャル講師として、ローソン 近畿エリア戦略部長の水口慎一朗氏が登壇(詳しくは特別編をご覧ください)。 講演を聞いたシンジョ生たちが理解したこと。それは、いくら商品の中身が良くても、ネーミング・パッケージ・プロモーションをしっかり考えて行わないとお客様に商品を認知してもらえず、結果として売上げにつながらないということ。 そこで、メンバーはネーミング・パッケージ・プロモーションの3チームのいずれかに所属。商品をどう推していくかを考えるのがこれからの作業です。では、各チームの取り組みを見ていきましょう。 わかりやすくてかわいい!決定した商品名は「ちびにぎまる」! 魏さんからネーミングチームに、ネーミングを考える際のポイントが伝えられました。「事実に基づいている」「名前で何の商品であるかわかる」「商標登録など法律的なことをクリアしている」「覚えやすい」などなど。確かに、初めて商品を目にするお客様にとって「どんな商品か」は、とても大切ですよね。 ネーミングチームは、アンケートやベネフィットを見直しながら、様々な意見を出し合いました。若い女性に人気の韓国カルチャーを取り入れ「1+1(ワンプラスワン=ひとつ買うともうひとつ付いてくる)」とおにぎりの数をかけ合わせた「2+2」、急いで行う「巻き」とおにぎりの「巻き」をダブルミーニングにして、さらに若者に人気のアニメにちなんだ「MAKI×MAKI」、好きなものを推す際の言葉を使った「おにぎりしか勝たん」など、最終9案まで絞り込みました。この9案をプロジェクトメンバーに披露して採決を取ったところ「ちびにぎまる」に決定しました。 ちいさな丸いおにぎりが入っていることがすぐわかり、名前の全てがひらがな表記で、とてもかわいいイメージですね! パッケージは、満場一致でシンジョカラーを使った七宝柄! パッケージチームにも、商品開発部の部長 姫野氏からも事前にパッケージを考える際のポイントが伝えられました。「画像やキャラクターなどの著作権・商標登録問題をクリアしている」「色づかいやシールの位置など、売り場で見つけやすい」「ターゲットを意識する」「商品の中身にマッチしたデザイン」などです。パッケージが良いと、思わず手を伸ばしてしまう……誰もが経験することですよね。 デザインする箇所は、紙製の容器を包む透明フィルムです。 紙のナチュラルな素材感と連動する和風のデザインにすることにしました。様々な和柄を検討した結果、残ったのが七宝柄と麻の葉柄です。柄が目立ちすぎて商品が見えにくくならないように、柄の配置や透明度にも配慮しました。また、柄の色は神戸女子大学のコーポレートカラーと同じピンク色に。ローソンの「国産米使用おにぎり屋」のシリーズロゴと商品名を配置しました。この案をプロのパッケージデザイナーが組み直した4案を、プロジェクトメンバーに披露して採決。なんと満場一致で七宝柄のA案に決定! 七宝柄は、花のようにも円にも見える柄が繋がっていくため、「ご縁」という意味が込められているそうです。まさに今回の商品開発にピッタリの柄ですね! 映像で商品アピール!「働く女性の朝」の動画が完成! プロモーチョンチームに伝えられたポイントには、具体的な指示もありました「ホームページの内容(写真や紹介文など)」「ローソン公式Twitterの文言」「動画コンテンツの内容」と、なかなか考えることが多いですね。 メンバーはSNSを活用した動画訴求を提案。働く20代女性が目覚まし時計の音で目覚めてから、慌ただしく家を出てローソンで “ちびにぎまる” を買い、オフィスの自席で「いただきます」をするまでのシーンに決定。撮影はプロが行いましたが、モデルを務めたメンバーも。 自分たちで作った商品だけに、伝えたい気持ちは誰にも負けないはず。その熱い思いが、名作誕生を後押ししてくれたのかもしれませんね! あっという間の全10回。ローソン様に感謝の花束を贈呈。 後は発売日を待つまでとなり、全10回のプロジェクトは終了となりました。メンバーからは姫野さん、一木さん、魏さんそれぞれに花束を贈呈し、ひとりずつ感謝の意を伝えました。 一木さんからは「皆さんの空気感がどんどん生き生きしてくるのが伝わってきました。どんなお客様が買われるかフィードバックしたいです」、魏さんからは「皆さんから自分にはない発想をもらえた。ローソンのファンが増えたと思います」、姫野部長からは「皆さんの真面目な態度にこちらも頑張らないと思いました。この経験を就職活動にどんどん使ってほしい」とのお言葉をいただきました。 プロジェクトメンバーは、きっとこの経験を活かして活躍してくれるに違いありません。

商品開発PJ

1267

2023.4.6

前回は「コンセプト開発とおにぎりの内容」で、ベネフィットを満たすおにぎりとは何かを考えました。今回は、サンプル等を検討しながら、大量生産に向けた「レシピ分解」を行います! サンプルを目で見て、手でさわってまずは「形」について検討する。 前回までのプロジェクトで、開発するおにぎりの方向性は「スティックタイプ数個」「おにぎり数個」「おにぎらず1個」の3つに絞られました。更に今回は工場での大量生産を想定しながら、さらに絞り込んでいく「レシピ分解」です。 まず、魏さんから「これから皆さんのアイデアを実際に工場で大量生産できるようにするための作業に取りかかります。栄養バランスという観点から、野菜と魚を入れるというアイデアが多かったのですが、野菜はいたみやすいので衛生管理上今回は見送ることになりました」との報告がありました。残念ですが、良い商品をお届けするためにはやむを得ない選択です。 次にシンジョ生たちの前に並べられたのは、おにぎりのサンプルです。サンプルの種類は4種類で、①「スティックおにぎり2コとおかず(ピック付)のプラ容器入り」②「スティックおにぎり2コおかずなしの紙容器入りをフィルム包装」③「三角おにぎり1つをフィルム包装」④「おにぎらず1コをフィルム包装」です。 「今回は、容器を含め、商品の“形”を検討していただきます。学生アンケートの結果や皆さんが考えたベネフィットと照らし合わせて、どれがいいか、改良点があるとすればどんなところがあるか、グループ別に話し合ってください」と魏さん。シンジョ生は手袋をはめて、パッケージを開けて、じっくり見ていきます。 シンキングタイムの後、各グループから発表がありました。人気だったのは①「スティックおにぎり2コとおかず(ピック付)のプラ容器入り」と④「おにぎらず1コをフィルム包装」でした。ただ、「手が汚れない」という課題をどうするかで、①は「おにぎりを小さくしてピックで食べられずようにする」、④は「包装を工夫する」などの解決案が出されました。そこで「おかずセット」と「おにぎらず」に絞り、味を検討することになりました。 ペルソナを理解した上で、具材と米を選び「おかずセット」と「おにぎらず」を試作。 実際に具材と米を組み合わせて「おかずセット」と「おにぎらず」を試作します。その前に魏さんから、大切なメッセージがありました。試行錯誤する中で「コンセプトからぶれない」ということです。 「迷ったらターゲットやベネフィットに戻って考えてみてください。ターゲットを意識する際に、ターゲットを具現化した人物像を設定すると考えやすいです。この人物像をペルソナといいます」との説明とともに、これまでシンジョ生が出してきた意見をまとめたペルソナが提示されました。 いよいよ「おかずセットチーム」と「おにぎらずチーム」に分かれて、サンプル食材を組み合わせて試作を行います。おにぎりの形・具材・調味料にそれぞれ価格があるのでコスト計算もしながら、各グループから試作と議論を重ねた案が2つずつ出されました。この4案に関するアンケート調査を再びシンジョ生を対象に行い、その結果で1つに絞り込みます。 定価300円を実現するため、最終案にさらに工夫をこらす。 アンケートの結果です。全体の半数の票を集めたのがA案のお弁当タイプ(おかずセット)1でした。おにぎりはわかめ・ごまサケ・梅しそ・昆布が各1個の計4個で、おかずは鮭・ソーセージ・卵焼きです。「たんぱく質が摂れ、魚と肉が入り、お箸なしで食べられて、彩りも良い」とベネフィットを満たしています。そして「食べたい場所」への回答も「会社」が一番多く、コンセプトに沿った結果となりました。 これで決定! と思いきや、魏さんから「このA案を工場で生産すると定価450円になってしまいます。最初のアンケートでは朝食にかける金額は300円以内でした。皆さんならこれにいくら払いますか?」と質問が投げられました。メンバーの意見も300円です。参考として、ローソン工場でのおにぎり製造工程の動画が流され、工程が増えるごとに価格がアップすることを理解しました。例えばおにぎりの味をひとつ減らすと50円のコストダウンになるそうです。「では、300円に修正するのにどんな工夫がいるか考えてください」。 シンキングタイムと試食の後、出された修正案は「おにぎりの味を梅しそとわかめの2種へ」「魚は塩分控えめに」でした。これで商品はほぼ決定です! 次回は、商品をお客様に伝えて売り込む「プロモーション編」です。

商品開発PJ

2165

2023.4.5

前回までのプロジェクトで、朝食を抜きがちな女性への商品は「おにぎり」に決定しました。続く開発会議では、どんなおにぎりにするのか、その方向を議論しながら決めていきます。 コンセプト開発シートに基づきおにぎりのベネフィットとポイントを考える! まず、ローソンの一木さんから配られたのは「コンセプト開発シート」です。 「発売日」の欄には「7月26日(火)」、「ターゲット」の欄には「社会人1・2年目のわたし 女性(20代)」、「仮説事実」の欄には「20代の朝⾷⽋⾷率は⾼いが、本当は朝⾷を摂りたい(摂るべき)と考えている⼈は多い。⼿軽に、必要な栄養素を摂取できる空腹感を満たせる朝⾷を提供したいニーズがあるのでは?」と、あらかじめ記入されています。けれども、それ以外の「キャッチコピー」などの欄は空欄です。 つまり、空欄を埋めていくことで商品像が明確になっていくのです。 「いきなり全部を埋めるのではなく、まずは開発するおにぎりがもたらすベネフィット、つまりお客様のご利益は何かを考えてください。その次に、ベネフィットを満たすには商品にどんなポイントが必要かを考えます」と一木さん。学生一人ひとりがシンキングタイムに入りました。 ベネフィットから導きだされるポイント。そこから理想のおにぎりが少しずつ見えてくる。 シンキングタイムが終わり、一人ひとりがベネフィットとポイントを発表し、ホワイトボードがどんどん埋まっていきます。例えば、「すぐ食べられる」というベネフィットに対しては「調理が不要」というポイントが出されます。その他「ひとつで満足感を得られる」に対して「飽きずに食べられる」「調理パン的にいろんな具材の入ったおにぎらず」、「手軽」に対して「お箸がいらない」、大きな口を開けずに食べられる」に対して「口周りが汚れない」などなど……。 「ベネフィット」のみを漠然と考えるのではなく、それを実現するには具体的にどうあるべきかという「ポイント」とセットで考えるのが、重要ですね。 ベネフィットとポイントに基づき、内容量や大きさを各自考えてくることが次回への課題となりました。 ベネフィットとポイントに基づき内容量や大きさを考える。 このテーマの講師はローソンの魏さんです。早速、前回の課題であった内容量と大きさの案を全員で意見を出し合います。 19案のどれもがユニークでヘルシーでおいしそう! アイデアを分類し、ベネフィットに照らして精査。さらに改良を加えて3方向に絞り込む。 ホワイトボードを埋め尽くした19案。これをどうやってひとつの商品に? と思っていたところで魏さんから「19案を大きく分類していきます。まずは3人ずつの小グループに分かれてアイデアをキーワード別に分類してください」とミッションが出ました。6グループは、19案を形・味・お米といったキーワードで共通点を見つけてグループ分けしていきました。 19案が整理されたところで、今度は3人グループがさらに合体して6人ずつの3グループに。次の魏さんからのミッションは「前回出したベネフィットやその前に実施したシンジョ生へのアンケート結果が、自分たちが出したアイデアと本当にマッチしているかを確認しながら、グループごとに作りたいおにぎり案をまとめてください」。つまり3つまでおにぎりの案を絞り込むことになります。グループ別でのディスカッション後、3グループが発表したのは「もち麦を使用した和風スティックタイプのおにぎり3本」「玄米と混ぜご飯の2種のおにぎり2〜3個」「レタスを使った梅しそや鶏五目のおにぎらず」となりました。 このプロセスで魏さんからは「自分の出したアイデアがボツになってもがっかりしないでください。商品開発には必ずあること」と助言がありました。個人のアイデアはボツになっても、議論しながら協働してより良いものめざす。それこそがビジネスだとシンジョ生は実感できたかもしれませんね。 次回は、手や味覚を駆使しながら挑む「レシピ分解」です。

キャンパス

1576

2023.4.5

「ラクロス」って大学のサークル!っていう雰囲気あるなぁ…と思いながら詳しくは知らない。そんな私のような人は多いのではないでしょうか。 そこで、ラクロス部のキャプテンで管理栄養士養成課程4回生のTさんにどんなスポーツですか?という質問をしてみると、「簡単に言えばテニス、サッカー、バスケ、ラグビーを混ぜた感じです!」と明るく答えてくれました!#春からシンジョ の新入生に、ラクロスの魅力やラクロス部に入ってよかったことを少しでも知ってもらいたい!というTさんの熱い思いが聞けたインタビューをまとめました! 大学でラクロスを知る人が大半。みんな同じスタートなのが良い! ラクロスってどんな競技?10人制の球技です。フィールド内を自由に駆け回り、直径わずか6cmのボールをアルミニウム製のスティック(クロス)を使って相手選手と奪い合い、180cm四方の小さなゴールめがけてシュートを打ちます。試合時間は15分×4回で、休憩を挟みながら戦いますが、合計すると1時間動き回る激しいスポーツです。 左がプレーヤー用、右がキーパー用のスティック Tさんは大学選びの時に部活についても調べていて、そこで初めてラクロスを知ったといいます。 ラクロスは高校の部活にはあまりないので大学から始める人が多く、私が入った時も経験者は居ませんでした。先輩も優しくて、ラクロスを丁寧に教えてくれましたし、練習も楽しくていい雰囲気なので周りとのレベル差もないのでスポーツ未経験でも問題ありません。新しいことを始めたい人にはお勧めです! ラクロスのプレー中は、小さなボールがすごい速さで飛び交います。女子同士でもラグビーみたいにぶつかり合うので激しさがあり、ボールを持つ選手は相手をフェイントでかわそうとしますが、動きが素早くて、どこからシュートを打たれるか分からないぐらいスピード感があるので盛り上がります! プレーヤーはオフェンスとディフェンスに分かれますが、Tさんはゴールを守る最後の砦となるキーパー(ラクロスではゴーリーとも呼びます)をしています。 キーパー用の防具を見せてくれたTさん。当たり前ですが本格的! テニスでは前衛(ネット際でプレーするポジション)をやっていてボールが迫ってくることに慣れているので、ポジション決めの時にキーパーを希望しました。防具を付けていても、ボールが当たると痛いです。(笑) 股抜きを狙われてゴールされると本当に悔しいです…。でもその分、相手のシュートを止めるとチームを助けることが出来た実感もあり、何よりも嬉しいです!とラクロスの魅力をキラキラした表情で語ってくれました。 ラクロス部が活動するペースは?練習や試合のことも聞きたい! ラクロスに魅せられて入部した部員たちが、どんな風に活動しているのかTさんに教えてもらいました。 ラクロス部の活動は、平日2回と土曜日の週に3回です。ジョギングから始めて、パスやシュートの練習を約2時間行った後、ミーティングで締めくくります。雨の日はシンジョの体育館を予約して筋トレなどトレーニングをします。1回生の時はコロナ禍の影響でほとんど活動できなかったので、今はみんなで練習できることに喜びを感じています。 ラクロス部は今、部員数が少ないので、土曜日は関西の他大学と合同チームを組んで練習や試合をしています。合宿で静岡へ行った時は、たくさんの大学が集まって試合をしました。練習中に初対面の他大学の学生とコミュニケーションを取ることは難しい部分もありますが、練習が終わる時にはもう仲良くなっていますね(笑) 練習後はお互いの大学のことや就活などの情報交換をしたり、学外の人とのつながりが増えることもひとつの魅力だと思いますね。 合同チームでの練習は楽しく充実! 試合中の写真(写真手前 シンジョラクロス部、奥 他大学ラクロス部) ラクロス部ならでは!シンジョ内外でのかけがえのない経験 これまでのお話から、練習や試合を通してたくさんの出会いがあり、充実している様子が伝わりました。Tさんは管理栄養士養成課程に所属していて、実習や課題などで忙しいイメージがありますが、部活と勉強の両立する上で大変だったことはないか聞いてみました。 部活の後の勉強は時間的にも大変かもしれないですが、部活に入っていたからこそ、身近に相談出来る先輩がいてくれました。入部した1回生の時は授業がほとんどオンラインだったのですが、レポートの書き方がわからず困っていたところ、同じ学科の先輩が助けてくれました。それからも、学年が上がるとどんなペースで授業や実習があるのかなど、先輩の経験を教えてもらったからこそ計画を立てて勉強と部活を両立できています。 また、ラクロス部は日本学生ラクロス連盟に登録し、関西地区のチームとして所属しています。そこでは同じように登録しているクラブに所属する学生が、大会運営や関連した業務を力を合わせて担当しています。これだけ大きな組織に所属して活動できることはこれまでなかったので、本当に良い経験になっています。学科での学びも大切ですが、社会人経験に近いものが得られていると実感しています。 最後に、シンジョの新入生や、高校生に向けて一言お願いします! クラブ活動が出来るのは大学が最後のチャンスだと思うので、何かしらの団体に入ることをおすすめします!ラクロス部は初心者大歓迎!協調性が身につき、学生生活も楽しくなります!気軽に来てください!私達が全員で教えます! この投稿をInstagramで見る 神戸女子大学 ラクロス部 2023(@kwu_lax_2023)がシェアした投稿 新入部員の受け入れ態勢バッチリなメンバーが新入生のみなさんの見学や問い合わせをお待ちしています!シンジョの周辺情報や所属部員の時間割など、新入生のお役立ち情報も満載のラクロス部instagramはこちらから

キャンパス

1730

2023.4.4

神戸女子大学では、学生が現場の第一線で働く社会人から、生きた知識や技術を学ぶことができる「産学連携プロジェクト」を実施しています。 2023年3月には本学の地域活性化学生団体「K→osmoseize(コスモシーズ)」が、企業と合同で神戸市須磨区にある商業施設、「須磨パティオ」のPRを行う産学連携プロジェクトに参加。今回はその活動の様子をお伝えします。 課題解決のカギはInstagram!?この日までの活動内容を聞いてみた 今回のプロジェクトの目的は、市営地下鉄名谷駅すぐの商業施設「須磨パティオ」のPR。その方法は須磨パティオとインスタグラマー「神戸人」さん、シンジョ生によるInstagramでの魅力発信です。 このプロジェクトに神戸女子大学を代表して参加するのは、これまでSNSを活用して神戸の魅力発信や、「北野はいからウォーキング」をはじめとしたさまざまなイベントを実施してきた学生団体「K→osmoseize(コスモシーズ)」。 このプロジェクトにおけるこれまでの活動をK→osmoseizeメンバー、家政学科3回生のBさんに聞いてみました!「私たちがこのお話をいただいたのは1月末でした。取り上げる店舗やスポットの選定、訴求コンセプトなどを決める打ち合わせから参加させていただけるということで、喜んで参加を決意しました。3月下旬の投稿を目指し、2月に投稿内容を決める打ち合わせが設けられました。その前にパティオについてもっと知っておこうと、事前に須磨パティオを職員さんに案内していただき、その時受けた説明などをもとに、2月の打ち合わせでは6つのコンセプトを提案。最終的には、昨年リニューアルされた芝生の広場を使って、『おしゃピク』をテーマにした投稿を行うことに決まりました。」 おしゃピクとは…可愛いカトラリーや敷物などのアイテム、写真映えのする食事などを用意して、おしゃれな空間で写真撮影も行いながらピクニックを楽しむことです。SNSにハッシュタグ「#おしゃピク」をつけて投稿することが最近のトレンド! 投稿の出来を左右する撮影準備。学生の発想×プロの経験 取材日は、インスタグラマー「神戸人」さんと投稿用写真の撮影日。まずはシンジョ生と神戸人さんがそれぞれ事前に用意した小道具のお披露目です。 神戸人 (@kobejin1218)さんって?2万人以上のフォロワーを擁する神戸を愛するインスタグラマー。数々の投稿には神戸市民はもちろん、かつて神戸に住んでいたことがある方も、きっと「いいね!」を押したくなる神戸の魅力がたくさん! ここで神戸人さんが驚いたのが、シンジョ生が持参した“ハムスターが遊ぶための小さな木製ボール”。この木製ボールにランチョンマットを敷いて、食材などを入れようというアイデアです。 写真左から、K→osmoseize(コスモシーズ)副代表のTさん、Bさん、インスタグラマー神戸人さん 神戸人さんから、「飾りつけといえば“花”というような固定概念ではなく、形がかわいいからという直感的な理由で新しいものを取り入れる発想が面白いです。シンジョ生にアドバイスをすると、そこに自分たちの発想を加え、想像以上の結果を見せてくれるので、一緒に活動していると、こちらも良い刺激がもらえます。」とお褒めいただきました。 自分たちで下見をし、撮影構図を考えて用意してきた小道具を披露しました。 その後は、この日の撮影で使う食材の買い出しに。 なにがSNSで映えるのかを考え、パティオを散策。コーヒーやパン、おにぎり、お花など「ピクニック」感を演出するさまざまな商品を須磨パティオのテナントで購入しました。改めて館内をぐるりと回ると、こんなにも魅力あるお店があるのかと驚きを隠せませんでした。 かわいいフォルムのおにぎり発見! 写真に彩りを持たすためのドリンクを購入する際は、神戸人さんからアドバイスをいただくシーンもありました。 グレープなど鮮やかな色のドリンクと炭酸水を混ぜることで、気泡が活きた綺麗な「写真映えドリンク」が作れるそうです 次はいよいよ撮影へ! 天気にも恵まれ、いざ撮影!自分たちのイメージを形に 今回の撮影テーマは「ピクニック」。パティオ内にある昨年リニューアルした芝生の広場で撮影を行いました。 撮影では自然光の当て方や被写体の設置方法による空間や奥行きの活かし方など、神戸人さんから、プロならではのアドバイスをいただくシンジョ生。いただいたアドバイスはその場ですぐに実践! 春らしく桜の色で統一感もあっておしゃれです 配置や食材を入れる容器など、試行錯誤を繰り返しながら完成した「おしゃピク」を表現した一枚がこちら。 この日の撮影素材を使用した投稿や、須磨パティオのどのお店で購入できるのかは、手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉、神戸人さんの記事をご覧ください。 この投稿をInstagramで見る 神戸人(@kobejin2018)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 この投稿をInstagramで見る 手のひらパティオ 〈須磨パティオ Official〉(@tenohira.patio)がシェアした投稿 撮影後に今回の産学連携プロジェクトの感想をBさんに聞いてみました。「私たちはSNSを活用し、神戸の魅力を数多く発信してきました。しかし、これまではほとんどが独学での投稿だったので、今回いただいた専門的なアドバイスはとても刺激的でした。また、産学連携プロジェクトでは本物のビジネスに携わることができるので、周りよりも一足先に成長できている実感があります。もちろんビジネスマナーなども自然と身につくので、今後の就職活動でも活かしていきたいです。」 このプロジェクトを取りまとめる広告代理店の方も「これまであらゆる活動を積極的にされていたという背景が見えるほど、言葉遣いや対応がしっかりされている印象です。産学連携を活かしたこのプロモーションがパティオの活性化に繋がることを期待しています。」とシンジョ生を評価してくださっていました。 今回のプロジェクトが結果を残し、次の新たなる活動へと繋がることを願っています!またこのように、学生が成長できる学びの場を提供し続けられるよう、神戸女子大学はこれからも地域との結びつきを大切に、「産学連携プロジェクト」を積極的に企画していきます!!

教職支援

1265

2023.3.28

2023年1月27日(金)に、兵庫県や神戸市はもちろん、横浜、鳥取や岡山などの全国各地から14もの自治体の教育委員会をお招きした合同説明会「神女教職フェア」が須磨キャンパスで初開催されました。今回はその様子をお伝えします。 そもそも「神女教職フェア」とは、どのようなイベントなのか? シンジョでは、教育学科以外からでも教員免許や保育士資格が取得できるよう、日常的に学生のサポートを行う教職支援センターが設置されています。(保育士資格の取得は教育学科及び短大:幼児教育学科のみ)ここで働いている教員のほとんどは、かつて教壇に立っていた元校長です。今回の「神女教職フェア」はそのような教員や教員養成に精通した職員のつながりによって実現した、全国でもほとんど例のない画期的なイベントです! 全国からお集まりいただいた教育委員会の方々の名刺交換の様子 このイベントを一言で表すなら「教員を目指すシンジョ生向けの合同説明会」。自治体ごとに個別の教室を用意し、3~4回ほど説明会を実施していただき、学生は実施時間中に希望する自治体の説明会に自由に参加。教育学科の学生はもちろん、教員を目指す他学科の学生や進路に悩んでいる学生も対象とし、当日は3回生と2回生を中心に135人(実数)ものシンジョ生が参加しました。 今回、4月から教職の内定をいただいている4回生はフェアの運営スタッフとして参加し、それぞれが採用いただいた自治体の担当者様にご挨拶ができる貴重な機会でもありました。漠然とした不安も直接顔を合わせてお話できたことで一気に解消できたようです。 いざ潜入!! 活気あふれる会場をリポート 地元である兵庫県のブースは常に満員! 兵庫県のお隣の大阪市からもご出展いただき、こちらも大盛況でした。 イベントは13:00~15:00の間で行われましたが、開催と同時に会場となる教室のほとんどが満員に! なかには入場規制が行われ、次の実施回への参加を促される学生がいるほどでした。説明会の多くは、始めにその地域の土地柄や待遇、試験内容についての全体説明が行われ、残りの時間で質疑応答や個別相談が行われました。 川崎市のブースでは、ご担当の方々からの熱意ある個別説明が印象的 話を聞く学生の様子は真剣そのもの! 「聞き逃してなるものか!」という気持ちが伝わってきます。神戸市の説明会では、全体説明後に3つのグループに分かれて行う質問コーナーが設けられました。この質問コーナーでは先ほどまでの雰囲気とは打って変わり、学生はリラックスした様子で「ICTの活用は進んでいるかといった最新の授業方針」や「教員採用試験における勉強のコツ」など、さまざまな質問をしていました。 地元神戸市のブースも常に満員。個別相談も賑わっていました。 教育委員会14自治体への参加学生ののべ人数は652名となり、参加者ひとりあたり約5つの自治体の説明会に参加している計算に!参加者の熱心な聴講姿勢が表れています。 説明会に参加していた学生にインタビュー!! ― 今回の説明会はどうでしたか? 教育学科Nさん 先ほどは神戸市の説明会に参加していたのですが、実はこのイベントの前にも、一度神戸市の説明会には参加しているんです。そのときも丁寧に説明していただいたのですが、今回の説明会では、多くの職員の方が対応してくださったこともあり、「周囲と差がつく面接のポイント」など、色々な質問や個別の相談ができました。 教育学科Tさん 私は地元から近い兵庫県内の就職を強く希望しているので、これまで他の地域の採用情報をあまり確認できずにいました。しかし、この「神女就職フェア」では地元だけでなく全国各地の教育委員会の方も来てくださっているので、お話を伺うことができたり、講演時間外にも資料をいただくことができて良かったです。 史学科Kさん 出身が徳島県なので就職先も地元の徳島県を希望しています。ただ、私のように地方の教員になろうと考えている学生は、説明会にもなかなか参加できないので、今回のようなイベントはとてもありがたいです。教育学科ではない私が、教員として地方就職を目指すのは本来かなりハードルが高いものになると思いますが、教職支援センターをよく利用しているので、そこで色々な情報を得ることができています。今回の説明会でも、来年度から試験内容が変わるという大切なことが知れました。 「神女教職フェア」の仕掛人、教職支援センターの職員にインタビュー! ― 今回のイベントはどうでしたか? 学生からは『希望の就職先以外からも話が聞けて視野が広がった』などの感想をもらいました。また、一方の教育委員会の方々からは『学生が何を知りたいのか知れて良かったです』と言っていただけたので、とてもよかったです。 ― 学生や高校生に一言お願いします! 教職支援センターでは、試験などに関する情報発信はもちろん、筆記・面接・実技試験対策講座やワークショップなどをどんどん実施しています。また、相談はいつでもできるので気軽に教職支援センターに来てください。高校生のみなさん、歴代のシンジョ卒業生は口を揃えて「教職支援センターの先生は温かく、親身になって支えてくれた」と言ってくれます。この熱心な教職員のサポートこそがシンジョの魅力なんです!教員を目指している方は、是非オープンキャンパスにきて教職支援センターに来てみてくださいね!今頑張っている在校生、大丈夫! 君たちなら受かるよ!!

キャンパス

2192

2023.3.27

入学と同時に、学生生活の4年を寮で過ごしてきたAさん。寮に入れば、女性の1人暮らしでも防犯はしっかりしているし、同じ大学の学生ばかりなら友達も作りやすいはずと学生寮を選びました。今回はAさんに『良い思い出しかない!』という行幸寮(みゆき寮)での生活を、振り返っていただきます。 Aさんが4年間過ごした寮での思い出を教えてくれました! “行幸寮”と書いてみゆき寮。ネーミングが気に入って Aさんの自宅は兵庫県丹波市。通学するとなれば電車で3時間、車なら1時間半かかるため、進学が決まると同時に一人暮らしを考えたそうです。 「朝9時から授業が始まるので電車で3時間かけて通学することや、定期代を考えても現実的ではないなと考えました。大学生活に馴染めるかどうかという不安もあったので、一人暮らしをするよりも寮に入れば友達も作りやすいと思い、親に相談しました。見学に行ったら見た目が綺麗で防犯面もしっかりしていたので、住みたい!と即決しました。」 もちろんバス・トイレは別々です! Aさんが暮らす行幸寮は、JR須磨駅と須磨キャンパスの中間にあり、徒歩で通学できる距離。ただ、Aさんが寮生活を決めたポイントは外観や立地以外にもう1つ、寮の名前だったそうで、「幸せに行くと書いて“みゆき”寮って、素敵だと思いませんか。そんな所も気に入って入寮したことを覚えています!」 楽しそうに寮生活のことをお話してくれました。 毎日安心して過ごせて、相談できる友達がすぐ近くにいる 行幸寮は全部屋が個室のマンションタイプです。24時間体制で寮監(女性スタッフ)が常駐しているうえ、入退室はカードで管理されているのでセキュリティーも万全です。各部屋に家電製品や家具が設置されており、入寮後はすぐに新生活がスタートできます。 「一度、冷蔵庫が壊れてしまったことがありました。寮監さんが業者の方を手配してくれて、2日後には修理されて戻ってきたのでほっとしました。1人暮らしだったらどうすれば良いか困っていたと思います。寮で良かったと感じるのは、『毎日安心して生活できる空間がある』ということ。」 「もし一人暮らしをしていた場合、隣の部屋の人が毎日夜中に騒がしく帰ってくるような人だったら…。そういったご近所トラブルのことって、ひとり暮らしをするんだ~ってワクワクしている時は考え付かないですよね(笑)寮生活でそんな心配がないのは当たり前。困ったことがあればいつでも友達と話せるし、寮監さんにも相談できる。パソコンもあるし、各部屋にIHコンロが2口もあるので自炊するにはすごく便利ですよ。」 小さい頃からお母さんの家事を手伝うのが好きで、料理に関わる仕事がしたいと管理栄養士を目指しているAさん。寮での自炊生活でかなり料理の腕をあげ、レパートリーも増えたそうです。 コンロが1口しかないワンルームマンションだったら、ここまで上達しなかったかも(笑)というAさんの手料理。おいしそう! 「寮では、学部の違う友達もたくさん出来ました。同じ寮生という繋がりで、上級生とも仲良くなれました。誕生日会、クリスマス会、ハロウィンなどのイベントで集まって食事をしたのが、とても楽しかったです。寮監さんとも仲良くなれて、声をかけてくれます。近くに大人が居るというだけで安心です。今は私が寮長(寮に住む学生のリーダー)をしているので、私が下級生を気遣って声を掛けたりしています。」 宅食ボランティアを経験し心境に変化が。地元での就職も内定 3回生の前半はコロナ禍でほとんどの授業がオンラインになりました。その間、何か出来ることはないかと宅食ボランティアに参加したといいます。ひとり親家庭に届けるため、長期保存できる乾麺やお菓子を箱詰めして発送するというボランティアだったそうですが、Aさん自身も勇気付けられたといいます。 「食品を詰めるボックスに、手書きで『困ったことがあっても、味方になってくれる人はいます』といったメッセージを添えるのですが、皆さんにとても喜んでいただいたと後で聞きました。自分のしたことが、誰かの役に立てたという実感がとても嬉しかったです。ボランティアを通して、『食で人のために働きたい』という気持ちが一層強くなり、自分が学んでいる管理栄養士の仕事への関心も深まりました。支援が必要な人に手を差し伸べる企業があることも始めて知って、社会勉強になりました。」 4年間の寮生活に加え、コロナ禍に負けず大きく成長したAさん。料理好きのきっかけを与えてくれたお母さんの勧めと自らの『食で人のために働きたい』という希望が一致し、地元の病院を中心に就職活動を行い、春からは病院で管理栄養士として勤務することが決まっています。Aさんは新生活を楽しみにしながら、残りの寮生活を満喫したいと語ってくれました。(取材時4回生)

キャンパス

1674

2023.2.2

シンジョには学生だけで学校行事を企画運営する、いわば生徒会のような団体『学友会』が両キャンパスにあり、冬のシンジョ名物イルミネーションや学園祭=コスモス祭(須磨キャンパス)、PI神女祭り(ポートアイランドキャンパス)などの学校行事を企画しています。今回は須磨キャンパスの学友会・会長のSさんと、コスモス祭実行委員長のHさんにインタビューしました! 写真左からコスモス祭 実行委員長Hさん、学友会 会長Sさん ともに2回生 何かにチャレンジしたい気持ちが入会のきっかけに! Sさんはキャンパスライフに希望を抱いてシンジョに入学した4月に、「これからの4年間、漠然と過ごすことはやめよう。」と決意。何かをやり遂げる経験を得るべく、新入生オリエンテーションのクラブ紹介で知った学友会に入会することに。 Hさんは1年生の冬に学友会がキャンパス内のイルミネーションを準備する様子を見つけて、「私もやってみたい!」と思ってすぐに入会。今年もHさんたち学友会が中心となってイルミネーションを企画し、12月1日に点灯式が実施されました。 2022年度のイルミネーション 自分たちの考えたことで、たくさんのシンジョ生が喜んでくれるのが嬉しい 学友会が企画運営する学校行事には、冬のイルミネーション以外にも、スポーツ大会、コスモス祭などがあり、学生課の協力のもと、学生が中心となり作り上げていきます。しかし、Sさんが入学してからは様々なイベントがコロナ禍で中止になってしまいました。 ―――学生の安全を守るためにも、色々な制約がある中での活動になりました。 学生の様子から意気消沈したムードを感じていましたが、何か新しいイベントはできないかと模索し、今年4月に新入生歓迎イベント『花咲く春のシンジョ祭』を開催しました。 自分たちが入学した時も、せっかく大学に入学したのにコロナ禍で登校できなくて、キャンパス内のどこに何があるのか、どんなクラブがあるのかわからない時期が長かったんです。だから、校内スタンプラリーやクラブ紹介ブースを作ったり、新入生目線の企画をたくさん実施すると土曜日なのに新入生が100人近く来場してくれました!今後は毎年続く恒例行事にしていきたいですね。 先生の自己紹介カードもかわいく作成して、先生の名前と特徴を合わせて覚えやすくするボードを作成! 待ちに待ったキャンパスで開催するコスモス祭! コロナ禍の影響もあり2年ぶりに実現した来場者を迎え入れてのコスモス祭。コスモス祭 実行委員長Hさんは学友会としてだけでなく1人の学生として楽しみだと語ってくれました。 ―――昨年はオンラインでコスモス祭を実施したと伺いました。 コロナウイルスの感染状況を考え、昨年はオンライン開催に切り替えたんです。ステージでの学生パフォーマンスを動画配信にしたり、オンラインでクイズ大会や抽選会など、工夫を凝らしてなんとか実施したのですが、自分たちが一生懸命準備したものを多くの人が楽しんでくれている姿を「実際に見ることができない」という寂しさも少しありました。 ―――2年ぶりにキャンパスで開催することになるコスモス祭の準備はいかがですか? 実は、キャンパスで開催するコスモス祭を経験している学友会のメンバーがいないので、過去の資料等を参考にしながら手探りで準備してきました。イベント制作会社の力も借りて企画をしていくのですが、お笑いライブではどんな人が来てくれると盛り上がるかなど、学生ならではの視点で進めていくのは本当に楽しいです!基本的には職員の方は関与せず、私達だけで制作会社の方と打ち合わせをするので緊張もしますが責任感を持って担当できました。 そうすることで、自分たちが目指すものに何が足りないのかがわかってくるんです。今年は学園祭のプログラム(当日配布する冊子)を別の業者に依頼して作成することにしました!中学、高校時代に「指示待ち人間はダメ、積極的に主体性をもって、自分で考えて行動する~」というように先生方からのお話を聞いてきたのですが、言葉の意味は理解できますがピンとこなかった部分も正直ありました。でも、学友会で経験してみて「これが主体性をもって」行動するっていうことだ!と日々実感しています。 今年度のコスモス祭の当日、そこには学友会のメンバーが一生懸命準備をしたステージを中心に、たくさんのシンジョ生の笑顔で溢れていました。 神戸女子大学管弦楽団のステージを見守る学友会メンバー。ステージの前にはたくさんの学生が。 学友会で培う経験は、これ以上ない『プレ社会人』経験 学友会に入会して、シンジョの充実した授業を受けるだけではなく、様々な経験を積んで成長しているお二人。学友会に所属していてよかったことを伺いました。 ―――コスモス祭実行委員長のHさんはいかがですか? 外部のイベント制作会社の方と調整を繰り返し行ったり、クラブのステージイベントなどの調整など、学内外と関わり合いながら大きなイベントを構築していくなんて学友会でしかできないことですし、貴重な経験ができました。当たり前のことなのですが、いざ年代や立場が違う人とやり取りをするとなった時に、連絡をもらったらすぐに返信をすることで相手の方に熱意が伝わったり、ご心配をおかけすることなくスムーズに事が進んだり…話し方や文章も相手に意図が伝わるようになっているか意識するようになったのは、学友会の経験で成長できた部分だと思いますね。 ―――会長・Sさんは、責任ある役職ですが、やりがいなどを教えてください。 私はどちらかというと人の前に立つ性格ではないので、会長という役職は自分に出来るだろうかと不安でした。学友会は会社のように組織化されていてそれぞれ役割分担があるのですが、イベントを企画する時も、学友会の会員や外部業者との交渉や打ち合わせなどで「何を目的にしたいのか」など、自分が考えた内容を他の人にわかってもらうために必要なコミュニケーションや、期日に関する意識など就職前に社会人経験が出来たように思います。学友会は全員が与えられた職務をしっかりこなしてくれるので、私は最終的に取りまとめるだけのことも多いです。(笑) 学友会に入って良かったです。大変だからこそ達成感があるし、友だちも増えました。 学友会は2年生が中心となって活動するため、来年には次の学年にバトンを渡すことになります。Sさんは「少しでも興味がある在学生はぜひ挑戦してほしい。本当に楽しいから!」と眩しい笑顔で締めくくってくれました。 学友会では在学生に向けて、随時新しいメンバーを募集しています。入会希望や見学などの問い合わせはコチラからどうぞ。

教職支援

638

2023.1.6

シンジョには地域と連携した学外活動の機会がたくさん!国語科教員を目指していた日本語日本文学科のCさんは、日本語の知識を深めながら「教育」や「先生のあり方」について実地で学べる「スクールサポーター」の活動に参加。中学・高校での教員経験をもつ先生から指導が受けられる「教職支援センター」も活用し、万全の対策で試験に臨みました。 出願から筆記・面接試験対策まで手厚く親身に支えてくれた ――教育学科ではなく、日本語日本文学科に所属されていますが、教員採用試験の対策を始めたのはいつ頃ですか? 3回生の冬休みから勉強を始めました。シンジョの「教職支援センター」を利用し、筆記試験の対策講座を受けたり、集団面接や個人面接の練習をしたりと、さまざまなサポートを受けました。中学校や高校での勤務経験がある先生から補講を受けたときには、実体験を含めたいろいろなお話を聞くことができ、とても参考になりました。 ――特に力を入れていた対策を教えてください。 最も頑張ったのは模擬授業の対策です。初めは緊張や焦りで生徒のことに気を配れず、一方的な授業になってしまうことがあって苦労しましたが、笑顔を忘れず生徒に寄り添った授業ができるように何度も練習しました。 ――印象に残っている学びや経験はありますか? 神戸市の小学校で授業支援を行う「スクールサポーター」や教育実習が印象に残っています。実は、以前は子どもと接することに少し苦手意識があったのですが、学生ながら私自身が「先生」として生徒と直接関わり、いろいろな姿を見ていくうちに考え方や思いが変わり、子どもたちと過ごす時間が好きになれました。 ――シンジョの教職サポートのどのような点に魅力を感じますか? 他大学と比べると、教員1人当たりに対する学生の数が少ないので、どんなことでも手厚く、親身にサポートしてくれるところが魅力だと思います。勉強の悩みや面接練習、採用試験の出願時に提出するエントリーシートの添削といった試験勉強に関わることから、個人的な日々の相談まで、私個人をしっかりと見て声を掛けてくださいました。 在学中から卒業後まで手厚いサポートが魅力!教職支援センター 教員免許取得希望者支援を目的として在学中はもちろん、卒業後のサポートも充実。センターには過去問や教科書、指導書などの資料があるほか、採用試験対策のワークショップ、各自治体の採用人事担当者による説明会の開催も! 詳細はこちらから 困っている生徒に寄り添い力になれる、優しく頼りがいのある先生を目指して ――子どもに苦手意識があったのに、どうして教員を目指そうと思ったのでしょうか? 高校生のとき、クラスで隣の席だった中国人の女の子に日本語を教えたことがきっかけです。慣れない環境で頑張る彼女の力になりたい一心でした。そのとき、彼女に寄り添い、日本語が理解できるようになるまで丁寧に教えていた国語の先生の姿勢に心を動かされ、「私も学校で困っている子の力になりたい」と思い、国語科教員を志すようになったんです。 ――大学でも日本語を母語としない子どもへの教育を学ぶ場面があったと聞きました。 はい。私が専門で学んでいたのは外国人に日本語を教える「日本語教育」でした。学習者のレベルに合わせた日本語で模擬授業を行ったり、オンラインを使ってニュージーランドの大学生と日本語で交流したりと、実践を重ねながら日本語の教授法を学びました。卒業論文では「外国人生徒に対する高等学校における支援の検討」を題材に、将来に向けた研究をしました。 ――卒業後は中学・高校への就職が決まっています。どのような教員になりたいですか? 「信頼」という言葉を超えた絆をつくりたいです。「この先生なら絶対に間違いない!」と生徒や保護者、同僚の先生から言ってもらえる先生を目指しています。また、明るさを忘れず、私がいるだけで周りも笑顔になれるような存在になりたいと思っています。 2022年11月取材 ※取材時4回生